An Beschwerden aus Unternehmermund herrscht hierzulande kein Mangel. Doch hilft das dabei, die Interessen der Wirtschaft durchzusetzen – oder ist es eher kontraproduktiv?

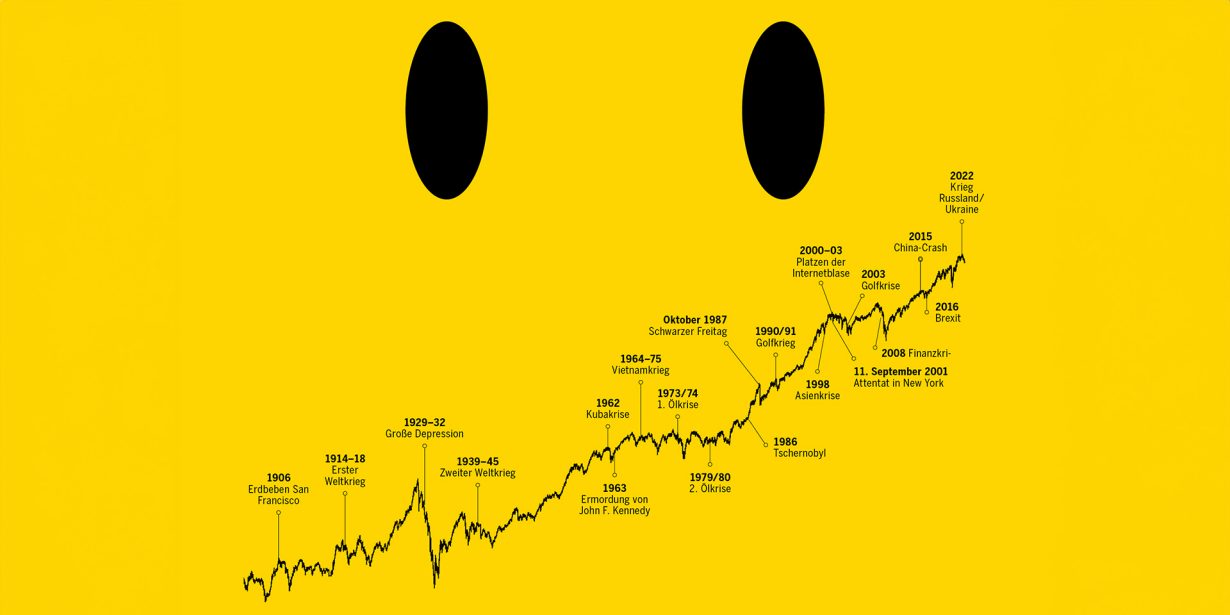

Zum Lächel-Smiley reicht es selten – auch wenn es in der Wirtschaft allen Widrigkeiten zum Trotz immer wieder nach oben ging. Redaktion 4; Quelle: Börse.de

Wenn Menschen schon wegen Kleinigkeiten jammern, dann, weiß die Psychologie, rufen sie oft nach Zuwendung. Aber es gibt auch andere Gründe: Manchmal soll es dem Gemeinschaftsgefühl dienen, ein andermal dabei helfen, eine unangenehme Reaktion zu vermeiden.

Als Zuhörer nimmt man gemeinhin an, das Ziel des Jammerns sei, dass der empfundene Missstand behoben werde. Doch oft genug wollen die Jammerer, auch das sagen Psychologen, gar nichts verändern. Wer jammert, sucht ein Ventil, vermeidet aber zugleich eine unangenehme Selbstkonfrontation. Das kann auf Dauer sogar krank machen: Chronisches Klagen kann Bluthochdruck, Diabetes, Schlafstörungen, Depressionen und Angst zur Folge haben.

Ob deutsche Unternehmer und Wirtschaftsführer mehr jammern als der Rest der Republik, ist statistisch nicht erfasst. Dass sich Deutsche häufiger beklagen als Angehörige anderer Nationen, ist nicht nur anekdotisch belegt – auch wenn es ihnen eigentlich ziemlich gut geht.

Worum geht es Unternehmern, die sich beschweren? Unterstellt man, sie wollten auf Missstände aufmerksam machen und erreichen, dass diese abgestellt werden – wie erfolgreich sind sie bislang damit gewesen? Anlässe gäbe es reichlich: Bürokratieübermaß und Regulierungswut, Energiepreishoch und zu geringe staatliche Unterstützung. Hohe Steuern, teurere Finanzierung, Fachkräftemangel und eine schleppende Nachfrage kommen oft hinzu.

Ein Blick in die Jammerhistorie zeigt, dass schon Anfang 2020 jedes vierte Unternehmen über hohe und stark schwankende Energiepreise geklagt hat.

All das ist nichts Neues. Ein Blick in die Jammerhistorie zeigt, dass laut EY-Umfrage schon Anfang 2020 jedes vierte Unternehmen über hohe und stark schwankende Energiepreise geklagt hat. Dabei lieferte Russland damals noch konkurrenzlos günstiges Gas, Atomkraftwerke produzierten Strom. In derselben Umfrage sah jeder zweite Befragte die schwache Konjunkturentwicklung im Inland als Herausforderung. 2019 war Deutschland um 0,6 Prozent gewachsen.

Oder: Bürokratie. 2016 und 2017 zeigten sich in unterschiedlichen Studien rund 50 Prozent der Mittelständler stark oder sehr stark von den Anforderungen der Bürokratie beeinträchtigt. Zuletzt ist die Unzufriedenheit deutlich gestiegen, auch wegen der zunehmenden Umweltregulierung. Dabei ist der Bürokratiekostenindex für Unternehmen von Anfang 2015 bis Herbst 2023 gesunken, immerhin um vier Zähler. Das spiegelt sich im Lamento nicht wider.

Wer stets auf die Schwächen schaut, verliert schnell die Stärken aus dem Blick. Deutschland ist zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen, die Energiepreise sind bei Drucklegung günstiger als vor dem Lieferstopp russischen Gases und dem Abschalten der letzten Atommeiler. Diese Entwicklungen scheinen im allgemeinen Verdruss unterzugehen. Wer aber nie lobt, sondern nur murrt, demotiviert jede Mannschaft. Falls diese nicht einfach zumacht, wie so mancher Spitzenpolitiker. Dann wird mit „Die Klage ist des Unternehmers Lied“ die immer intensivere Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung einfach beiseite gewischt. Das kann man aus guten Gründen kritisieren, doch nutzen dürfte es wenig. Der polnische Soziologe Maciej Kowalski warnt sogar vor zu viel Kritik: Beschwerden können bestehende Beziehungen und Strukturen beschädigen oder zerstören. Sie können Vorurteile oder Probleme verstärken, ohne eine konstruktive politische Weiterentwicklung zu fördern.

Wie ginge es besser? Sollten Unternehmer nur noch loben (siehe den Essay zu Lob), wenn die Politik eine Forderung umgesetzt hat? Vielleicht hilft das wirklich, denn Kowalski sagt: Jammerer entfalten vor allem dann einen Handlungsdruck, wenn sie weitere Menschen mit emotionaler Wucht mobilisieren können. Doch dies ist bei den häufig spezifischen Kritikpunkten von Unternehmen schwierig, weil sie die Lebenswirklichkeit der Durchschnittsbürger selten betreffen. Bürokratie nervt alle, doch auf die Straße gegangen ist dagegen noch niemand.

Ein guter Kompromiss scheint der konstruktive Dialog zu sein. Es gibt einen etablierten Weg, politische Entscheidungen zu beeinflussen: Lobbyismus. DIHK, BDI und einzelne Industrieverbände haben etablierte Strukturen und Kommunikationsverbindungen in die Politik. Wer in kleiner Runde mit diesen Verbandsvertretern spricht, erlebt die Lobbyisten als bemerkenswert pragmatisch und lösungsorientiert. Erfahren im regelmäßigen Austausch, kennen sie die Erfordernisse von Politik und ihre Grenzen.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

Je mehr Verständnis für die Nöte und Anforderungen des anderen besteht, desto eher findet sich ein respektvoller Umgang und am Ende vielleicht auch ein Kompromiss.

Eine Lehre aus dem Dialog: Je konstruktiver und konkreter politische Entscheidungsvorlagen sind, desto höher sind die Chancen auf Realisierung. Erfolgreiche Lobbyarbeit zeichnet sich darum durch ein umfassendes Verständnis sowohl der Materie als auch der politischen Entscheidungswege und Einflussfaktoren aus. Oft genug sind Entscheidungen, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, die zu komplex für Schlagworte sind, das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit Lobbyisten.

Erfolgsbeispiele – von der „Bettensteuer“ über die „Abwrackprämie“ und das Ende der Kohlesteuerpläne bis hin zum Gaspipelinebau – gibt es in der deutschen Wirtschaftspolitik genug. Doch sie hat auch gelernt: Für eine allzu offensichtliche Rücksichtnahme auf Lobbyismus kann ein hoher Preis bei der öffentlichen Zustimmung zu zahlen sein. Und durch die europäische Ebene ist es gerade für Mittelständler nicht einfacher geworden, Gehör bei politischen Entscheidern zu finden. Lobbyismus ist teuer, langwierig und ohne Erfolgsgarantie. Beschwerden hingegen sind schnell formuliert. Je greller die Klage, desto eher wird sie über (soziale) Medien verbreitet.

Eigentlich sollte dieser Essay mit einem Appell an den Dialog zwischen Politik und Wirtschaft enden – nichts anderes ist letztlich guter Lobbyismus. Denn: Je mehr Verständnis für die Nöte und Anforderungen des anderen besteht, desto eher findet sich ein respektvoller Umgang und am Ende vielleicht auch ein Kompromiss. Allerdings zeigen die aktuellen Wahlergebnisse hierzulande, wie erfolgreich überspitzte, laute Fundamentalopposition das Regierungshandeln beeinflusst. Viel Jammern, scheint’s, hilft doch viel.

04/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.