.jpg.transform/db_eccs_common_imageDesktop/image.jpg)

Praxis – 20.03.2023

Belegärztinnen und -ärzte könnten beispielgebend für die Krankenhausreform sein. Die Hamburger Facharztklinik zeigt, wie gut das Modell funktionieren kann.

Versorgung aus einer Hand: Belegärztinnen und -ärzte, also niedergelassene Ärzt*innen, die ihre Patientinnen und Patienten auch im Krankenhaus betreuen, sind die personifizierte sektorübergreifende Versorgung. Sie könnten damit die Blaupause für manche Ziele der Klinikreform in dieser Legislaturperiode sein.

Und doch: Wenn die Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums so durchkommt, wie es jetzt die Expertenkommission unter Leitung des Psychiaters Professor Tom Bschor vorgeschlagen hat, dann könnten Ärztinnen und Ärzte ebenso wie Patientinnen und Patienten in Belegkrankenhäusern das Nachsehen haben.

Denn die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, die den Entwurf zu der großen Reform vorgelegt hat, geht bisher nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Belegkliniken ein.

Häuser wie die Hamburger Facharztklinik, eine der großen Belegkliniken im Lande, könnten damit in schwere See geraten. Das Hamburger Haus hat 90 Betten. 80 Ärztinnen und Ärzte nehmen dort jährlich rund 6.500 Operationen vor.

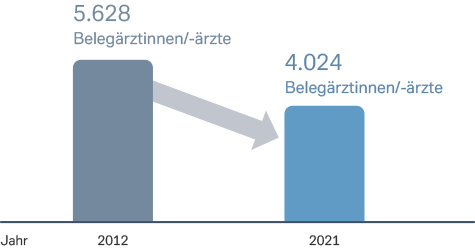

In Deutschland versorgten nach Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 2021 noch 4.024 Belegärztinnen und -ärzte ihre Patientinnen und Patienten. Allerdings: Die Tendenz ist deutlich fallend – 2012 waren es noch 5.628 gewesen. Die Krankenhausreform würde nun, wenn es keine Änderung gibt, diesen Trend womöglich verschärfen.

Dabei ist das Belegarztwesen quasi ein seit Jahren bewährtes Modell der integrierten Versorgung. Und das wird wegen der persönlichen Betreuung durch eine Ärztin oder einen Arzt in der Praxis und dann auch in der Klinik von den Patientinnen und Patienten hoch geschätzt.

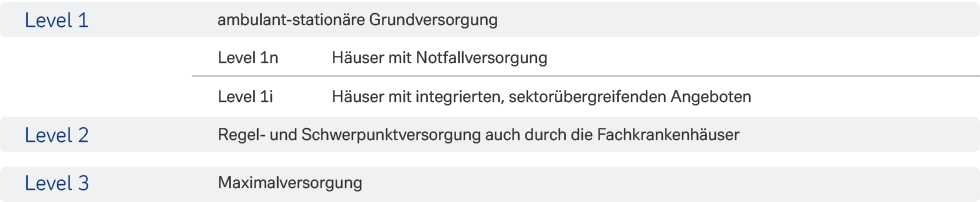

Aber Stand Anfang März 2023 ist für die Betreiber von Belegkliniken immer noch unklar, in welches der drei Versorgungslevel die Belegkliniken eingeordnet werden müssten. Die Reform sieht bislang drei Level vor:

Wahrscheinlich sind Belegkliniken aufgrund des Aspekts der integrierten Versorgung in Level 1i einzuordnen. Doch davon hätten die Betreiber vermutlich nichts. Denn Level-1-Häuser wären nach den derzeitigen Plänen nichts anderes mehr als eine ambulante Einrichtung mit Übernachtungsmöglichkeit. Entsprechend würden deutlich weniger Leistungen bezahlt, als Belegkliniken sie heute erbringen.

Das Problem: Sämtliche Krankenhausleistungen werden nach den Reformplänen in 218 Leistungsgruppen gefasst und je nach Leistungslevel auf die Häuser verteilt, so will es die Krankenhauskommission. Die Häuser dürfen dann nur noch die Leistungen erbringen und abrechnen, die ihnen zugeordnet wurden. Das würde bedeuten, dass Belegkrankenhäuser den Großteil ihrer Operationen als Level-1i-Haus nicht mehr anbieten dürften.

Darüber hinaus war die Bezahlung der Leistungen in den Level-1-Häusern für die Belegärztinnen und -ärzte offenbar noch weitgehend ungeklärt. So wollte die Kommission zunächst, dass die Leistungen der Level-1-Häuser nicht mehr über die Fallpauschalen Diagnosis Related Groups (DRG) bezahlt werden, sondern über Tagespauschalen.

Für die Belegkliniken ist das kein Vorteil. Denn erstens ist die Höhe der Pauschalen noch unbekannt. Zweitens steht – jedenfalls für die Hamburger Klinik – zu befürchten, dass Level-1-Kliniken keine Fördermittel des Landes für Investitionen mehr bekommen, weil diese in Hamburg bisher an die Fallpauschalen nach DRG gekoppelt sind.

Werden die Fördermittel ohne DRG also zukünftig gar nicht mehr fließen? Das dürfte die Hamburger Klinik nicht überleben. Oder sollten die Fördermittel schon in den Pauschalen enthalten sein? Diese Fragen hat die Krankenhauskommission bisher nicht beantwortet.

Eine andere Möglichkeit wäre es, die Belegkrankenhäuser wie die Fachkliniken auf Level 2 einzuordnen. Aber hier wären die Anforderungen, die für Level-2-Häuser gelten, für die Belegkrankenhäuser zu hoch. So sollen Häuser dieser Kategorie zum Beispiel über Intensivbetten oder eine Notfallversorgung verfügen. Auch hier würden also Belegkliniken durchs Raster fallen.

Damit sitzen die Belegärztinnen und -ärzte gegenwärtig zwischen allen Stühlen. Nach Ansicht der Geschäftsführer Christian Ernst und Dr. Torsten Hemker, niedergelassener Orthopäde und Gesellschafter der Hamburger Facharztklinik, schneidet sich die Krankenhauskommission ins eigene Fleisch, denn sie behindert, was sie eigentlich fördern wollte: sektorübergreifende integrierte Versorgung. Hier betreuten die niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzte mithilfe ihrer Belegbetten ihre Patientinnen und Patienten von jeher von der Diagnose über die Operation bis hin zur Nachsorge.

„Unsere Facharztklinik bringt sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch für die Patientinnen und Patienten deutliche Vorteile. Hier werden die Patientinnen und Patienten von ihrer vertrauten Ärztin oder ihrem vertrauten Arzt operiert.

In großen Krankenhäusern ist das ganz anders. Wenn Sie zum Beispiel eine Totalendoprothese bekommen sollen, dann läuft das in einem großen Haus oft nicht ideal: Der erste Arzt nimmt einen Patienten auf, der zweite untersucht, der dritte klärt auf und der vierte Arzt operiert endlich. Ein Operateur, den die Patienten meist überhaupt nicht zu Gesicht bekommen!

Außerdem ist es im großen Krankenhaus nie ganz sicher, ob der OP-Termin gehalten wird. Womöglich kommt über die Notaufnahme des Krankenhauses eine schwerverletzte Person ins Klinikum und hat natürlich Vorrang. Die Hüft-TEP ist dann nicht mehr so wichtig. Das geht auch nicht anders, völlig klar.

Aber man muss bedenken, dass auch Routineoperationen wie eine Hüft-OP für die Patienten ein wesentliches Ereignis sind. Schließlich haben sie auch bei Routineeingriffen viele Fragen. In unserer Facharztklinik erleben die Patienten Zuverlässigkeit und Zuwendung des Personals.

Das sage ich nicht einfach so, sondern das zeigen die Ergebnisse unserer Befragungen, die wir bei zehn Patientinnen und Patienten regelmäßig einmal pro Woche persönlich durchführen.“

Nachbetreuung aus einer Hand

„Sie kommen zu uns, weil sie ihre Ärztin oder ihren Arzt kennen und ihr oder ihm vertrauen. Auch schätzen sie die Nachbetreuung aus einer Hand. All das mit dieser Krankenhausreform über den Haufen zu werfen, wäre fahrlässig!

Auch die vielen Vorteile für die operierenden Ärztinnen und Ärzte, die wir ihnen heute noch bieten können, wären in Gefahr. Die großen Kliniken sind nicht in der Lage, den Niedergelassenen in ihren OP ein vernünftiges Setting zu bieten. Denn sie haben dasselbe Problem wie ihre Patientinnen und Patienten: Kommt ein Notfall herein, muss die geplante Operation verschoben werden, während zu Hause der Praxisbetrieb stillsteht. Man kann niedergelassene Ärztinnen und Ärzte nicht einfach in einen Maximalversorger integrieren!

Wir müssen, finde ich, auch über den Nachwuchs reden, wenn wir an die Zukunft der Belegkliniken denken. Es ist doch klar, dass die jungen Fachärztinnen und Fachärzte weiter operieren wollen und nicht nur Fäden ziehen und den Gips anlegen. Schließlich hat der Nachwuchs sechs Jahre lang Operieren gelernt.

Die jungen Kolleginnen und Kollegen wollen das wahnsinnig gern weitermachen, was sie in der Weiterbildung gelernt haben. Wenn diese Möglichkeiten zurückgefahren werden, wird die Niederlassung unattraktiv und die Praxen finden keine Nachfolgerinnen und Nachfolger, so viel ist klar!

Die gute fachärztliche Versorgung hierzulande bemerkt man inzwischen auch im Ausland. Jedenfalls haben wir immer mehr Patienten, die aus Dänemark oder England zu uns kommen.

Wir müssen wirklich aufpassen, dass das Belegwesen nicht stirbt – um der Patienten- und ihrer Ärzteschaft willen.“

Orthopäde und Mitbegründer der Hamburger Facharztklinik, Dr. Torsten Hemker

„Was wir fordern, sind klare Vorgaben für Belegkliniken. Denn wir wissen bis heute nicht, auf welchem Level wir eingeordnet werden würden – auf Level 1, Level 2 oder als Fachklinik? Darüber sagt das Reformwerk leider nichts.

Laut Krankenhausreform-Vorschlag wären wir wahrscheinlich eine Level-1-Klinik und zwar Level „1i“, das bedeutet ambulant-stationäre Grundversorgung. Doch auf diesem Level dürfen nur wenige Leistungen erbracht werden, die unser Leistungskatalog weit übersteigt.

Kurz: Level 1 würde den Tod unseres Systems bedeuten, das können wir nicht akzeptieren! Sollten wir auf Level 1 eingeordnet werden, würden wir nicht mehr nach DRG bezahlt werden, sondern nach Tagespauschalen. Aber ohne DRG müssten wir auf Fördermittel verzichten, weil sich die Fördermittel an der Summe der erbrachten DRG orientieren. Und damit könnten wir unsere Patienten nicht mehr behandeln.“

Und wer versorgt dann die Patientinnen und Patienten?

„Nach Zählung der Deutschen Krankenhausgesellschaft fallen insgesamt 600 Krankenhäuser in Deutschland durch das Raster – darunter alle Belegkliniken. Wohin sollen im Zweifel all unsere Patientinnen und Patienten gebracht werden? Von wem sollen sie versorgt werden? Das sehe ich nicht!

Eine andere Möglichkeit der Einordnung wäre der Status als Fachkrankenhaus, also auf Level 2. Aber niemand weiß genau, wie Belegkrankenhäuser bei einer solchen Einordnung finanziert werden könnten. Das ist nicht ansatzweise diskutiert worden. Wir stehen im Dunkeln!

Klar ist: Was für die Level-2-Fachkliniken als Voraussetzung gefordert wird, also etwa eine Intensivstation oder/und eine Notaufnahme, ist für uns schlicht unnötig, zumal wir über entsprechende Kooperationen mit der benachbarten Uniklinik verfügen. Was sollen wir mit einem Hubschrauberlandeplatz? Wir wollen an unseren Leistungen gemessen werden. Das, was wir machen, machen wir mindestens so gut wie ein Maximalversorger, und vor allem können wir es kostengünstiger anbieten.

Nach den ersten Gesprächen zwischen dem BMG und den Ländern scheint es so zu sein, dass die Länder Ausnahmeregelungen treffen können, also Öffnungsklauseln, die die regionalen Gegebenheiten berücksichtigen. Das wäre ein Ansatz für uns, denn es kommt zum Beispiel ein Drittel der Hamburger Klinikpatienten aus anderen Bundesländern, vor allem aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Allerdings sind wir dann auch abhängig von der Landespolitik und auf ihr Einsehen angewiesen.

Unsere Level-Zugehörigkeit ist und bleibt das grundlegende Problem. Wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung, mit der wir weiterexistieren können – und vernünftig bezahlt werden.“

Das Belegarztwesen ist eine bewährte, ressourcensparende, gesetzlich verankerte und patientenfreundliche Versorgungsform. Das sagt Dr. Andreas Schneider, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e. V. (BdB). Trotzdem wollen immer weniger niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte Belegärztin oder -arzt werden. Was ist der Grund dafür?

Eine Belegärztin oder ein Belegarzt nehme seine Patientinnen und Patienten quasi an die Hand und führe sie von der Diagnose über die Operation bis hin zur Nachsorge. „Der Arzt bleibt an der Seite des Patienten – das ist der elementare Punkt“, erklärt Schneider.

Eigentlich dürfte dieses Modell den Wünschen vieler Fachärztinnen und -ärzte und ihrer Patientinnen und Patienten genau entsprechen: mehr Zeit für die Schutzbefohlenen, weniger Doppeluntersuchungen und weniger Informationsverlust, direkter Kontakt und Begleitung. Aber die Zahl der Belegärztinnen und -ärzte in Deutschland sinkt – jedenfalls zeigen das die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV): Die Anzahl der Belegärztinnen und Belegärzte ist von 2012 bis 2021 um mehr als ein Viertel auf 4.024 Belegärztinnen und -ärzte zurückgegangen.

Die Ursache für diesen Rückgang liegt im Modell der Belegkliniken: Das Krankenhaus fungiert bei der belegärztlichen Behandlung quasi wie ein Hotel; es stellt alle notwendigen Leistungen der stationären Versorgung bereit – mit Ausnahme der Versorgung durch Belegärztin/Belegarzt.

Für die stationären Leistungen erhält das Krankenhaus eine gegenüber der normalen Hauptabteilungs-DRG um den Belegarztanteil reduzierte Beleg-DRG. Belegärztinnen und -ärzte wiederum sind nicht Angestellte der Klinik, sondern werden als Vertragsärztinnen und -ärzte direkt von der KV für ihre Leistungen vergütet, erklärt Schneider.

Diese Vergütung falle insgesamt allerdings niedriger aus, als wenn die Klinik die DRG inklusive ärztlicher Leistung abrechnen würde.

Denn Belegärztinnen und -ärzte rechnen ihre Leistungen nicht nach DRG ab, sondern nach EBM-Kapitel 36 beziehungsweise bei Privatpatientinnen und -patienten nach GOÄ. Das Krankenhaus indessen erhält pro Fall eine um durchschnittlich 39 Prozent verminderte Beleg-DRG. Das Problem sei, dass die Vergütung nach EBM niedriger sei, als die 39 Prozent der DRG wären, so Schneider. In diesem System seien Krankenhäuser sowie Belegärztinnen und -ärzte gefangen und erreichten daher „keine leistungsgerechte Vergütung“, sagt Schneider.

Die Krankenhäuser versuchten daher teilweise eine Umgehungsstrategie und stellten Belegärztinnen und Belegärzte auf Stundenbasis oder auf Honorarbasis an, damit sie die komplette DRG abrechnen können. Und aus diesen Honoraren erhielten die nun angestellten Ärztinnen und Ärzte dann mehr Geld für die Behandlung als nicht angestellte Belegärztinnen und -ärzte.

Und ein weiterer Grund zieht immer mehr Belegärztinnen und -ärzte an die Krankenhäuser: der Umstand, dass moderne OP-Verfahren von Belegärztinnen und ärzten nur nach direkter Erlaubnis angewandt und natürlich abgerechnet werden dürfen (Erlaubnisvorbehalt). Im Krankenhaus dagegen dürfen sie als angestellte Ärztinnen und Ärzte mit modernen Methoden operieren und das Krankenhaus darf diese Operationen auch abrechnen, solange es nicht verboten wird (Verbotsvorbehalt). „Klar, dass es dann medizinisch interessanter und einträglicher ist, sich von einem Krankenhaus anstellen zu lassen“, sagt Schneider.

Um das in Schieflage geratene Gebäude der belegärztlichen Operationen wieder aufzurichten, hat Schneider einen Brief an das Bundesgesundheitsministerium geschickt mit der Bitte um einen persönlichen Meinungsaustausch. Schneider: „Dieser Austausch wird Anfang April stattfinden.“

Trotz aller Widrigkeiten empfiehlt Schneider jungen Ärztinnen und Ärzten, die weiter über rein ambulante OPs hinaus operieren wollen, als Belegärztinnen und -ärzte tätig zu werden: „Nach Erwerb des Facharztes und entsprechender operativer Fähigkeiten, zum Beispiel im Rahmen einer oberärztlichen Tätigkeit, möchte man sich in der Niederlassung nicht auf ein reduziertes Tätigkeitsspektrum beschränken“, so der Verbandsvorsitzende. Dies, so Schneider, sollte aber möglichst im Rahmen einer kooperativen fachgleichen Gemeinschaftspraxis mit mindestens drei oder mehr Kolleg*innen in Angriff genommen werden. „Anders ist die Notfallversorgung der (eigenen stationären) Patient*innen nicht zu leisten.“

Wer diese grundsätzliche Entscheidung getroffen und die nötigen Partner gefunden habe, der müsse dann nur noch ein Krankenhaus identifizieren, das mit Belegärztinnen und -ärzten arbeitet, dann einen Belegarztvertrag abschließen und bei der KV einen Antrag stellen. Schneider: „Das wird dann genehmigt.“

Geschäftsführers der Hamburger Facharztklinik Christian Ernst

Redaktion:

Springer Medizin, Postfach 21 31, 63243 Neu-Isenburg, Hauke Gerlof (V. i. S. d. P.)