Mythen und Fakten aus dem Immobilienbereich

Viele Menschen, die ein Haus kaufen, bauen oder eine energetische Sanierung an ihrem Gebäude durchführen wollen, sind heute verunsichert. Grund dafür sind etliche Mythen wie etwa:

- Energetisches Sanieren lohnt sich nicht

- Wasserstoff ist die Zukunft beim Heizen

- Wärmepumpen sind nicht altbaugeeignet

- Kreislaufwirtschaft wird nie markttauglich

Aber stimmt das eigentlich? In diesem Artikel machen wir den Faktencheck: Wie viel Wahrheit steckt in den Mythen und wie viel ist frei erfunden oder veraltetes Wissen.

Ob die Flutkatastrophe im Ahrtal oder immer heftigere Waldbrände: Extreme Wetter- und Klimaereignisse häufen sich auch hierzulande und verlangen wirksame Veränderungen. Der schnellste und einfachste Weg, das Klima nachhaltig zu schützen, ist es, Energie zu sparen.1 Das ist gut für die Umwelt und senkt angesichts langfristig steigender Energiepreise auch die Kosten. Den Energieverbrauchs zu reduzieren, beschäftigt daher viele Menschen.

Die Energiewende erfordert neben dem Ausbau Erneuerbarer auch die effiziente Nutzung der Energie. In Deutschland verbraucht allein der Gebäudesektor rund 35 % der Energie und ist für 30 bis 35 % der CO₂-Emissionen verantwortlich.2 Laut Umweltbundesamt verfehlte der Gebäudebereich 2022 wiederholt die gesetzlich festgelegten Klimaziele3 – trotz hoher Energiekosten und milder Witterung.

Ein Grund: Rund 70 %4 aller Wohngebäude in Deutschland wurden vor 1979 errichtet. Damals gab es keinerlei gesetzliche Vorgaben für Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik. Das ist heute anders: Für Neubauten ist der zu berücksichtigende Effizienzstandard fest vorgeschrieben. Aber über 75 % der in Haushalten verbrauchte Wärme wird immer noch fossil5 erzeugt. Die Aufgaben sind also riesig.

Obwohl im Bestand über eine energetische Sanierung viel eingespart werden kann, geht es in Deutschland schleppend voran. Um die gesteckten Klimaziele bis 2045 zu erreichen, müsste die energetische Sanierungsrate des Wohngebäudebestands von rund 1 %6 auf 2,5 % bis 2030 und bis 2050 auf 3,9 %7 steigen. Was hindert Menschen daran, aktiv zu werden? Unter anderem verstellen diverse Mythen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung den Blick auf die Vorteile. Das verunsichert viele Eigentümer*innen oder führt sogar zu kompletter Ablehnung. Um mögliche Unklarheiten oder Vorbehalte aus dem Weg zu räumen, werden auf den kommenden Seiten vier ausgewählte Mythen einem Faktencheck unterzogen.

Die Energiewende im Gebäude-Sektor ist eine fundamentale Herausforderung, die Investitionen und Ausdauer erfordert. Damit Deutschland spätestens 2045 klimaneutral ist, müssen im Gebäudebereich viele Weichen neu gestellt werden. Dass sich es lohnt, nicht nur für das Klima, sondern auch für Hausbesitzer*innen, zeigt dieser Artikel.

Mythos 1

Energetische Sanierung lohnt sich finanziell nicht

Kurzfassung

Wie schnell Energiepreise steigen können, hat das Jahr 2023 bewiesen. In solchen Zeiten denken besonders viele Menschen über die energetische Sanierung ihrer Immobilie nach. Aber eine energetische Sanierung lohnt sich fast immer. Je höher die Energiepreise, desto schneller zahlt sich die Maßnahme aus. Häufig genügt heute eine Dekade, um die Investitionskosten durch Energie-Einsparungen gegenzufinanzieren. Die energetische Gebäudesanierung ist eine der wichtigsten Stellschrauben der Energiewende. Sie bietet die Möglichkeit, den Wert einer Immobilie zu steigern und gleichzeitig die Energiekosten zu minimieren. Vor 1979 gebaute Gebäude verbrauchen im Schnitt fünfmal mehr Energie als Häuser, die nach 2000 errichtet wurden.8 Doch auch bei Altbauten lassen sich mit einer energetischen Sanierung sehr gute Effizienzstandards erreichen. Die Investitionskosten refinanzieren sich mittel- und langfristig durch verringerte Energiekosten.

Sinnvolles Sanieren zahlt sich aus

Ob Fassadendämmung, Photovoltaik, Fenster mit Wärmeschutzverglasung oder der Tausch der Heizungsanlage – erst einmal entstehen natürlich Kosten. Doch Energetische Sanierungen rentieren sich. So unterschiedlich die einzelnen Häuser, so verschieden sind die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung: von der Einzelmaßnahme bis hin zur Komplettsanierung. Wie schnell sich eine Sanierung auszahlen kann, schätzen versierte Energieberater*innen. Sie führen vor Ort energetische Berechnungen durch, zeigen Fördermöglichkeiten auf und erstellen bei Bedarf einen gestaffelten Fahrplan für die Sanierung. Als Faustregel gilt: Je älter das zu sanierende Bauteil, desto größer ist die zu erwartende Energieeinsparung. Ideal ist es, wenn sich energetische Maßnahmen mit ohnehin notwendigen Modernisierungs- oder Reparaturarbeiten kombinieren lassen. Kosten zum Beispiel für Gerüste, teilen sich so auf die einzelnen Maßnahmen auf.

Kurz erklärt: Wie dämmen den Geldbeutel schont

Ein Haus mit dem Effizienzhaus-Standard EH55 benötigt nur noch 55 % der Primärenergie des Referenzhauses. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht ein älteres Haus etwa eine Fassadendämmung von 16 – 18 cm. Bei einem angenommenen mittleren Energiepreis von 14 Cent je Kilowattstunde würde sich diese Investition bereits innerhalb von zwölf Jahren lohnen. Zur Einordnung: im Herbst 2022 lag der Preis für eine Kilowattstunde Erdgas bereits bei 40 Cent. Für die Dämmung rechnet man mit einer Nutzungszeit von rund 40 Jahren.9

Immobilie aufwerten und Kosten sparen

Gut isolierte Gebäude sparen nicht nur Geld während der Nutzung, sondern sind auch deutlich attraktiver im Falle eines Verkaufs. Das ergab 2022 eine Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL), die rund 5.000 Angebotsdaten von Mehrfamilienhäusern auswertete.10 Das Ergebnis: Die angebotenen Kaufpreise für Gebäude der besten Energieklassen A sowie A+ lagen ein Drittel (28 %) über denen der schlechtesten Energieklassen G und H. Die Wohnatlas Studie der Postbank stellt ebenfalls den hohen Einfluss der Energieeffizienz auf Kaufpreise fest.

Niemand kann heute sicher vorhersagen, wie sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln. Das beweist schon ein Blick ins Jahr 2022: Damals sind die Heizkosten um durchschnittlich 80 % gestiegen.11 Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Dennoch sind sich die Fachleute einig: Energie bleibt teuer. Die Gründe dafür liegen im Krieg in der Ukraine, im wachsenden Ressourcenmangel sowie in der steigenden CO₂-Bepreisung. Es lohnt sich also, durch energetisches Sanieren langfristig Energie zu sparen und auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Mythos 2

Wasserstoff und Biogas werden wichtige Säulen unserer Energieversorgung

Kurzfassung

Wasserstoff und Biogase werden allen Erkenntnissen nach für private Heizungsanlagen keine Rolle spielen. Aus zwei einfachen Gründen: Sie sind zu teuer und nicht in ausreichender Menge verfügbar. Um Grünen Wasserstoff zu produzieren, benötigt man die doppelte Menge an Strom aus Erneuerbaren Energien. Da ist es deutlich effizienter den Strom direkt zu nutzen, um mit einer Wärmepumpe das Haus zu heizen. Auf lange Sicht wird Wasserstoff überwiegend industriellen Anwendungen vorbehalten sein, für die es keine andere CO₂-freie Lösung gibt. Klassische Branchen hierfür sind die Stahlproduktion oder die Schifffahrt. Für einen höheren Anteil an Biogasen fehlen die landwirtschaftlichen Flächen. Auch bietet eine Photovoltaik-Anlage auf der gleichen Fläche einen deutlich größeren Energieertrag.

Bei der Energieversorgung der Zukunft denken viele direkt an Wasserstoff und Biogase. Aber werden wir künftig unsere Häuser mit Wasserstoff oder Biogas heizen? Laut Studienlage12 können diese Energieträger nur in wenigen Sektoren eingesetzt werden: etwa in der chemischen Industrie, in der Schiff- und Luftfahrt oder zur klimaneutralen Herstellung von Stahl. In all diesen Feldern gibt es bislang keine oder kaum direktelektrische Lösungsalternativen. Im Gebäudebereich sieht das anders aus. Hier ist die Wärmepumpe Wasserstoff oder Biogas aus vielen Gründen überlegen:

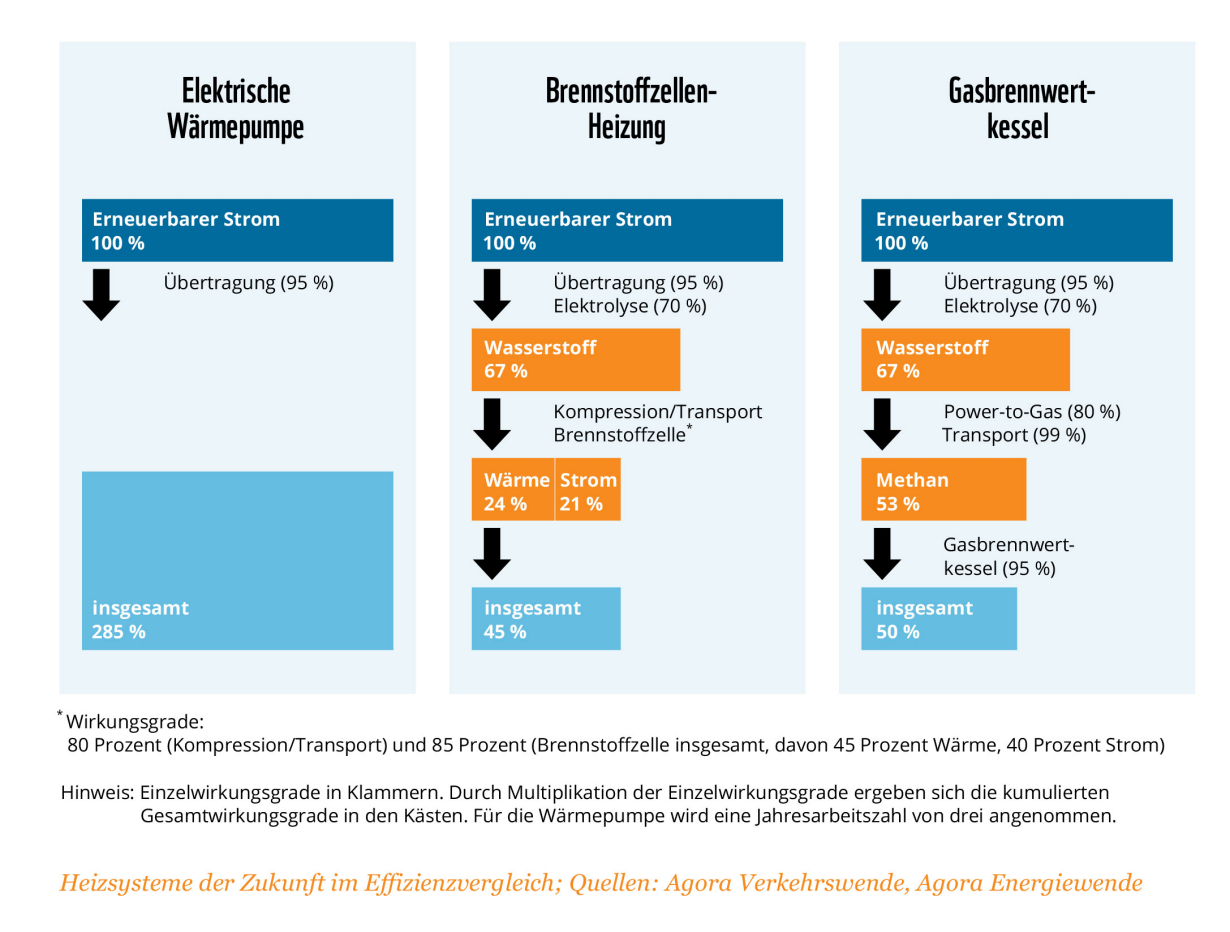

- Niedrige Effizienz: Wärmepumpen sind viel effizienter als zum Beispiel Wasserstoffheizungen (Brennstoffzellenheizung & Brennwertkessel).

- Starke Nachfrage: Biogase und klimaneutraler Wasserstoff sind und bleiben knapp. Deshalb werden sie perspektivisch speziell dort eingesetzt, wo es am effizientesten ist und bessere Lösungen fehlen.

- Hoher Preis: Wasserstoff und Biogase sind rar, stark nachgefragt und wenig effizient. Das treibt den Preis. Eine Nutzung im Gebäudebereich würde daher deutlich teurer als andere Lösungen.

Quelle: Illustration Policy Paper von WWF, NABU, DHU, Wasserstoff und grüne Gase im Gebäudesektor? Keine gute Lösung.

Wasserstoff im Erdgasnetz

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, 20 Volumen-Prozent des Erdgases durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Da sich Erdgas und Wasserstoff stark in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden, würde dies eine teure und technisch aufwendige Umrüstung des Gasnetzes erfordern. Gleichzeitig verringern sich durch die Maßnahme die Treibhausgasemissionen nur geringfügig. Die erforderlichen, technischen Anpassungsmaßnahmen würden die Kosten für industrielle Endverbraucher um bis zu 43 % erhöhen, für Haushalte immerhin noch um bis zu 16 %.13

Kurz erklärt: Grüner Wasserstoff oder blauer?

Wasserstoff kann auf verschiedenen Wegen hergestellt werden. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse gewonnen. Der Energiebedarf für die Elektrolyse wird hier komplett durch erneuerbare Energien wie z. B. Windkraft oder Solarenergie abgedeckt. Nur dieser Wasserstoff bietet einen Vorteil im Hinblick auf unsere CO₂-Emissionen. Blauer Wasserstoff hingegen resultiert aus der Dampfreduzierung von fossilem Erdgas. Das dabei freigesetzte Kohlenstoffdioxid wird dann mittels Carbon Capture abgeschieden und unterirdisch verpresst. Die Probleme: Das abgeschiedene CO₂ kann nicht komplett verpresst werden. Das Verpressen erfordert so viel Energie, dass die entstehenden Emissionen in der Summe größer sein könnten, als wenn man direkt Kohle oder Erdgas heizt. Kurz: Blauer Wasserstoff ist weder eine erneuerbare Energie noch eine unvermeidbare Abwärme im Sinne des Gesetzes. Er hilft daher nicht die gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Gasheizungen umrüsten? Oder Biogase nutzen?

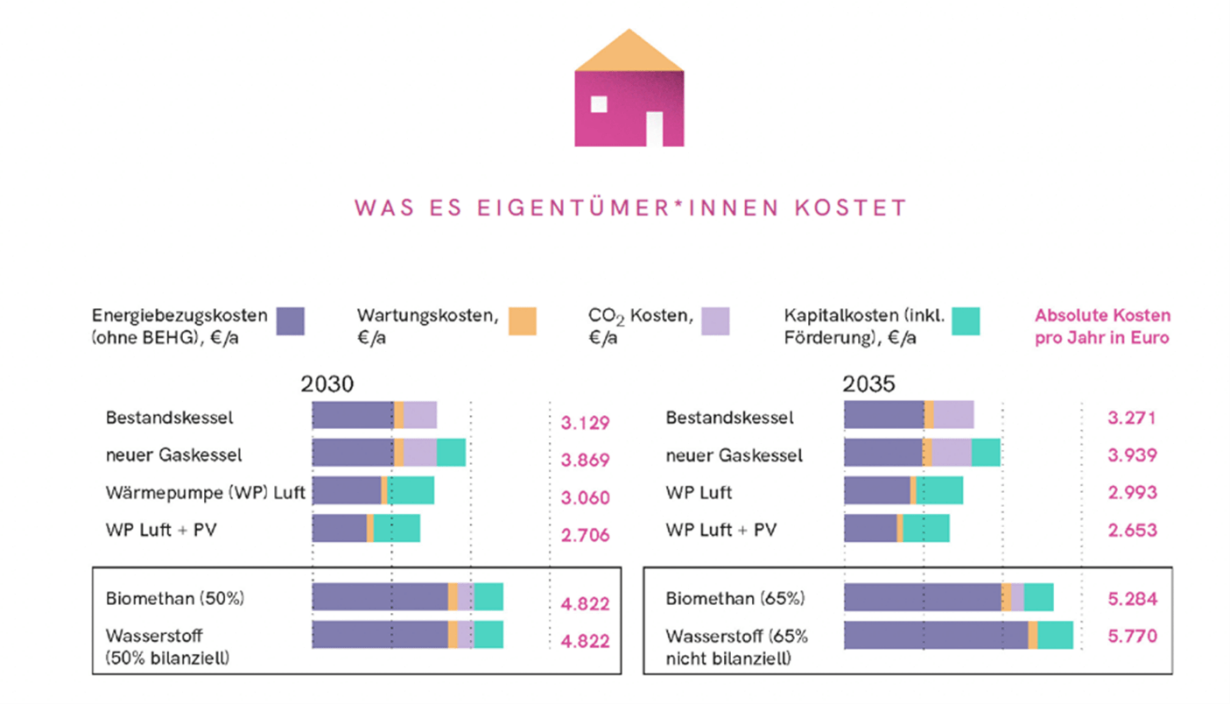

Wer plant, eine neue Gasheizung zu installieren und diese später auf Wasserstoff umzurüsten, läuft Gefahr, in einer Kostenfalle zu landen. Noch ist es nicht möglich, eine Gasheizung zu 100% auf Wasserstoff umzustellen. Als „H2-ready" deklarierte Anlagen arbeiten bislang mit einen Wasserstoffanteil von maximal 30 %. Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen aber ab 2024 bei einem Heizungstausch bis zu 65 % der Heizenergie aus erneuerbaren Energien kommen. Aktuell ist es eher unwahrscheinlich, dass eine Umstellung der Gasnetze in der erforderlichen Breite gelingt.14 Das Resultat: Verbraucher*innen sind weiterhin an fossile Energieträger und deren hohe Preise gebunden, was weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll ist. Setzt man mittel- und langfristig auf Wasserstoff oder Biomethan statt auf eine Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage werden die Kosten fast unkalkulierbar. Im schlimmsten Falle könnte durch die Anforderungen für 100 % Wasserstoff sogar ein erneuter Heizungstausch notwendig werden.

Auch das Potenzial einer breiten und nachhaltigen energetischen Nutzung von Biogas ist sehr begrenzt. Grund ist die beschränkte Verfügbarkeit und die problematische Flächennutzung. Etwa 77 % des Biogases werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais erzeugt.15 Dafür werden 14 % der deutschen Ackerfläche16 belegt. Felder auf denen sonst Nahrungsmittel angebaut oder auch PV-Anlagen errichtet werden könnten. Photovoltaik-Anlagen würden auf dieser Fläche etwa 40-mal mehr Energie erzeugen, als es aktuell über Biomasse möglich ist.17 Laut Nationaler Biomassestrategie (NABIS) soll sich die energetische Biomassenutzung auf anfallende Rest- und Abfallstoffe konzentrieren. Diese sind aber so begrenzt, dass sie den Maisanbau nicht ersetzen können. Eine breite Nutzung von Biogasen für die Wärmeversorgung im Gebäudesektor ist daher auch in Zukunft unwahrscheinlich.

Vorteile einer Wärmepumpe verglichen mit Grünem Wasserstoff

Wärmepumpen arbeiten deutlich effizienter als mit Wasserstoff betriebene Heizkessel. Je nach Gebäude erzeugt eine Wärmepumpe aus 1 kWh Strom durchschnittlich zwischen 2,6 bis 4,6 kWh Wärme. Ein H₂-Brennwertkessel produziert mit der gleichen Strommenge dagegen nur 0,64 kWh Wärme.18 Der Strombedarf zur Herstellung des grünen Wasserstoffs ist deutlich höher als die letztlich bereitgestellte Wärme. Heizt man ein unsaniertes Einfamilienhaus mit grünem Wasserstoff oder einer modernen Wärmepumpe zeigt sich: Für die Gewinnung des grünen Wasserstoffes braucht man fünfmal so viel Strom wie für den Betrieb einer modernen Wärmepumpe.19 Laut Modellberechnungen wäre das Heizen auf Wasserstoffbasis nach heutigem Stand doppelt bis dreimal so teuer wie das Heizen mit einer Wärmepumpe.20

Quelle: Illustration Faktenpapier von WWF, BUND & DUH, H2-ready: Die Kostenfalle im Gebäude / Prognos AG anhand eines Beispielgebäude der deutschen Gebäudetypologie für Wohngebäude nach dem Institut Wohnen und Umwelt (IWU)

Mythos 3

Wärmepumpen lohnen sich im Altbau nicht

Kurzfassung

Der Wechsel von fossilen Brennstoffen hin zu Erneuerbaren Energien zahlt sich auch im Bestand aus. Durch die CO₂-Abgabe werden Gas und Erdöl unabhängig von Marktpreisen künftig immer teurer. Gleichzeitig spart die Effizienz einer Wärmepumpe bereits heute jeden Monat Energiekosten. Je nach den aktuellen Energiepreisen hat sich die Investition in eine Wärmepumpe schon in weniger als 10 Jahren ausgezahlt. Wer den Strom für die Wärmepumpe über eine Photovoltaikanlage selbst erzeugt, spart zusätzlich. Auch im Bestand ist der Einsatz von Wärmepumpen meist ohne Komplettsanierung ein attraktives Investment.

Wärmepumpen haben das Potenzial, die Standardtechnologie der Zukunft zu werden. Aus gutem Grund: Wärmepumpen sind klimaschonend und beheizen Gebäude besonders effizient – auch Altbauten. Mit dem Einsatz einer Kilowattstunde Strom können sie drei und mehr Kilowattstunden Wärme bereitstellen.21 Über die Hälfte der 2022 neu gebauten Wohnhäuser heizen mit Wärmepumpen.22 Bei Bestandsgebäuden ist der Anteil der leistungsstarken Heiztechnologie aktuell noch gering. Dabei lohnt sich meist auch im Bestand fossile Heizungen gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Schließlich sind die Betriebskosten deutlich niedriger. In Deutschland eigenen sich 75 % der Wohngebäude für eine Umrüstung auf Wärmepumpen.23

Wärmepumpen punkten auch bei Altbauten

Wie sehr sich der Einsatz einer Wärmepumpe im Bestand lohnt, hängt von baulichen Gegebenheiten ab. Häufig gelingt ein rentabler Betrieb auch ohne Vollsanierung oder neue Heizkörper. Laut einer Analyse des Fraunhofer ISE funktionieren Wärmepumpen auch im Bestand zuverlässig und die Leistungsunterschiede sind nicht signifikant groß.24 Dennoch gilt: Je besser der Gebäudeenergiestandard ist, desto effizienter arbeitet auch die Wärmepumpe. Einzelne, kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Fenstertausch oder Dämmung der oberen Geschossdecke können bereits helfen, die Vorlauftemperatur abzusenken und die Leistung der Wärmepumpe zu steigern. Denn auch in Bestandsgebäuden gilt: Für einen sehr effizienten Betrieb sollte die Vorlauftemperatur möglichst bei unter 45 Grad liegen.25

Kurz erklärt: Was ist die Vorlauftemperatur?

Als Vorlauftemperatur bezeichnet man die Temperatur des Heizwassers, das den Heizkörpern oder der Flächenheizung zugeführt wird. Diese Temperatur wird am Thermometer im Vorlauf gemessen. Vereinfacht: Ist ein Haus schlecht gedämmt, ist die Vorlauftemperatur in der Regel hoch, da viel Wärmeenergie verloren geht. Ist das Haus gut gedämmt und verfügt über moderne Fenster und Türen, ist der Wärmeverlust geringer. Das Resultat: Die Heizung muss weniger leisten und die Vorlauftemperatur lässt sich niedriger einstellen.

Energetische Sanierung statt Energiearmut

Weltweiter Ressourcenmangel, schwer zu kalkulierende Energiepreise und die Klimaziele erfordern es, langfristig mehr Gebäude energetisch zu sanieren. Gleichzeitig ist ein niedriger Energieverbrauch die beste Möglichkeit Energie-Armut zu reduzieren. 2022 betraf Energie-Armut rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung.26 Berechnungen des Fraunhofer ISE zeigen: Wärmepumpen sind selbst in den meisten Bestandsgebäuden langfristig günstiger als neue Gasheizungen. Zwar sind die Anschaffungskosten für eine Wärmepumpe höher als bei einer Gasheizung. Doch dank niedriger Betriebskosten zahlt sich die Heiztechnologie aus. Installiert man in ein Einfamilienhaus heute eine Wärmepumpe statt einer neuen Gasheizung, so spart man aktuell unter Berücksichtigung der Investitionskosten rund 12 % der Energiekosten pro Jahr, bei Mehrfamilienhäusern sogar knapp 15 %.27 Modellrechnungen für ein unsaniertes Gebäude zeigen: Nach rund acht Jahren etwa liegen die Energie- und Investitionskosten für eine Gastherme und eine Wärmepumpe auf demselben Niveau. Ab diesem Zeitpunkt kann sich eine Wärmepumpe bereits rechnen, sogar wenn von einem relativ niedrigen Gaspreis von 12 Cent/kWh ausgegangen wird. Ab dem neunten Jahr wird sie günstiger als die Gastherme.28 Ein Grund: Im Vergleich zu anderen Heiztechnologien haben Wärmepumpen einen deutlich höheren Wirkungsgrad.

Auch angesichts des Emissionshandels lohnt es sich, auf CO₂-neutrale Heiztechnologien umzusteigen. Nach neuesten Erkenntnissen summieren sich allein durch die CO₂-Abgaben für eine Familie mit Einfamilienhaus über die nächsten 20 Jahren Zusatzkosten in Höhe von ca. 16.000 Euro für eine Gasheizung und ca. 23.000 Euro für Ölheizung.29

Kurz erklärt: Der PV-Vorteil bei Wärmepumpen

Wärmepumpen nutzen zur Wärmeerzeugung Strom. Hierzu kann natürlich auch Solarstrom vom eigenen Dach genutzt werden. Verknüpft man die Wärmepumpe mit der eigenen Photovoltaik-Anlage, reduziert das die Kosten für Wärmepumpen-Strom und steigert so die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage.

Preisentwicklung und staatliche Vorgaben begünstigen den Umstieg

Angesichts schwer vorherzusagender Gaspreise wird ein Umrüsten auf eine Wärmepumpe noch lukrativer. Finanzielle Anreize für den Wärmepumpen-Einstieg schafft auch der Staat: Im laufenden Jahr wurden die Fördersätze erhöht, sodass ab sofort die Möglichkeit besteht, einen Zuschuss in Höhe von bis zu 70% für den Heizungswechsel zur Wärmepumpe durch die KfW zu erhalten.30 Denn Wärmepumpen sind eine tragende Säule für die CO₂-Neutralität im Gebäudesektor. Ausgelegt auf eine hohe Nutzungsdauer steigern Wärmepumpen langfristig den Wert eines Hauses.31 Zudem ist man für die Zukunft gerüstet. Die vor kurzem verabschiedete Novelle des Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die bis zu 65 % aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Trend ist also klar. Es lohnt sich daher, zeitnah von fossilen Brennstoffen zu Erneuerbaren Energien zu wechseln – auch in Altbauten.

Mythos 4

Kreislaufgerechtes Sanieren wird nie marktfähig

Kurzfassung

Abreißen und neu bauen ist heute vielleicht noch Standard, aus klima-politischer Sicht aber ein Auslaufmodell. Denn auch Baumaterialien haben einen CO₂-Fußabdruck. Je länger ein Baumaterial verwendet wird desto besser. Aktuell drängen Konzepte wie Kreislauf-Wirtschaft, zirkuläres oder auch serielles Bauen immer stärker in den Markt und in das Bewusstsein vieler Menschen. Das hat, wenn man den gesamten Lebenszyklus einen Gebäudes betrachtet, Umwelt- aber auch Kostenvorteile. Denn viele Baumaterialien können am Ende des Gebäudelebens nur noch entsorgt werden. Sind es Kunst- oder Verbundstoffe ist meist auch ein Recycling unmöglich. Das kostet. Wer anders baut, sieht in seinem Eigentum Rohstoffe, die später weiter genutzt werden können. Ein weiterer Vorteil: Später lässt sich so ein Gebäude mit deutlich geringeren Kosten an eine veränderte Nutzung anpassen.

Will Deutschland seine ambitionierten Klimaschutzziele32 im Bausektor erreichen, sind weitgreifende Änderungen notwendig. Das betrifft neben der Wärmeversorgung auch den ressourcenschonenden Einsatz von Baustoffen. Noch steht die Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor erst am Anfang. Dennoch haben zirkuläre Maßnahmen im Bestand wie im Neubau großes Potenzial, Klima- und Ökosysteme nachhaltig zu schützen und gleichzeitig den Wert einer Immobilie zu steigern. So ermöglicht zirkuläres oder auch modulares Bauen später die günstige und flexible Umnutzung von Gebäuden. Zusätzlich entfallen hohe Entsorgungs- oder Materialkosten.

Die EU-Vorgaben in Sachen Nachhaltigkeitsperformance, Energieeffizienz und Finanzierbarkeit von Gebäuden steigen kontinuierlich. Zugleich muss der Gebäudesektor laut Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) seine Gesamtemissionen bis 2030 auf 67 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr nahezu halbieren.33 Gelingen kann das, wenn man künftig den Ressourceneinsatz minimiert und die verwendeten Materialien möglichst lange im Wirtschaftsprozess hält. Das spart Energie und Rohstoffe. Berechnungen zeigen, durch zirkuläre Bauweise – etwa bei Mehrfamilienhäusern – betragen die Treibhausgasemissionen nur etwa 37 % verglichen mit einer herkömmlichen Bautechnik.35 Noch umweltfreundlicher als ein Neubau ist jedoch der Bestandserhalt per Sanierung. Hier können bis zu 70 % der CO₂-Emissionen gegenüber einem Abriss plus Neubau eingespart werden.35

Kurz erklärt: Zirkuläre Bauweise

Unter zirkulärem Bauen versteht man die Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Sie verfolgt das Ziel, Baumaterialien möglichst lange in geschlossenen Material-Kreisläufen zu halten, um Ressourcen zu schonen und Abfälle, Kosten zu minimieren und den CO₂-Ausstoss zu senken. Das heißt, schon bei der Errichtung der Gebäude werden Materialien verwendet, die bereits recycelt sind oder zur Herstellung keine fossilen Energiequellen benötigen wie etwa Holz oder Lehm. Zudem sollen die verwendeten Bauteile später nicht als Abfall enden, sondern zurückgewonnen und wieder genutzt werden. Das ermöglicht unter anderem eine modulare Bauweise, bei ihr werden Bauteile nicht verklebt, sondern zusammengesteckt. Das erleichtert später – im Falle einer notwendigen Sanierung – den Austausch und vereinfacht den Rück- bzw. Umbau des Gebäudes.

Baukosten reduzieren, generationsübergreifend planen

Sind die Kinder aus dem Haus, reicht oft auch weniger Platz zum Leben oder es braucht zusätzlichen Wohnraum etwa für pflegebedürftige Eltern. Das Modulare Bauen in der Kreislaufwirtschaft ermöglicht es, ein Einfamilienhaus einfach und zügig zu erweitern – oder auch zurückzubauen. Denn Modulares Bauen eröffnet flexible Umnutzungsoptionen ohne großen, neuen Materialaufwand. Durch die Wiederverwendbarkeit bereits vorhandener Baumaterialien, können Primärrohstoffe gespart und hohe Recyclingkosten vermieden werden. Rund ein Fünftel der Baukosten entfallen durchschnittlich auf Materialien.36 Angesichts steigender Rohstoffpreise und unsicherer Lieferketten ist der Werterhalt von Material und Bauteilen heute so kostensparend wie umweltschonend. Allein Baumaterialien hinterlassen pro Jahr einen CO₂-Fußabdruck von rund 250 Millionen Tonnen CO₂.37

Im Vergleich zum Vorjahr sind 2022 die Preise für Baustoffe nochmals stark gestiegen. Grund sind unter anderem die hohe Energiekosten, die sich besonders auf die Preise von Stahl, Glas, Bitumen und Kunststoffe auswirken.38 Über Baustoffbörsen für sogenannte Sekundärrohstoffe können hochwertige Baumaterialien schnell und günstig bezogen werden. Je weniger primäre Rohstoffe in Zukunft zum Einsatz kommen, desto eher können sich die Ökosysteme stabilisieren und regenerieren.

Kreislaufwirtschaft wirkt langfristig

Damit Baustoffe langlebig und wiederverwendbar sind, müssen sie gewisse Ansprüche erfüllen. Berechnungen zeigen, ein kreislauffähiger Hausbau kostet zunächst einmal mehr, da die recyclingfähigen Materialien in der Regel teurer und die Planung aufwendiger ist.39 Bei einer Renovierung von zirkulären Gebäuden kann man dann aber Kosten sparen, da sich einzelne Bauteile dank der leicht lösbaren Steckverbindungen einfacher austauschen und weiter verwenden lassen. Zudem halten recyclingfähige Materialien länger und müssen seltener erneuert werden. Definitiv günstiger ist vor allem der Rückbau einer zirkulären Konstruktion. Denn anstelle hoher Entsorgungskosten lassen sich Gewinne aus den Rohstoffen erzielen, die weiter genutzt werden können. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Hauses, rentieren sich die anfänglichen Mehrkosten. Insbesondere, wenn man das Gebäude später flexibel umgestalten will oder es nach der Nutzungszeit zum Materiallager macht.

Zirkuläres Bauen kann den Wert einer Immobilie steigern und ist langfristig gesehen wirtschaftlich rentabel: Bauteile und Rohstoffe können wieder verkauft und Deponiekosten gespart werden. Bezogen auf den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes bringt eine recyclinggerechte Konstruktion bei einem Einfamilienhaus eine Gesamtkostenersparnis von 22,1 % gegenüber einer herkömmlichen Bauweise. Bei anderen Nutzungsmodellen ist der Kostenvorteil sogar noch größer. Digitalisierung treibt die zirkuläre Baubranche weiter voran: So können schon während der Planung Materialien, die verbaut und später weiter genutzt werden können, digital und übersichtlich erfasst werden. In der Praxis gibt es bereits erste wegweisende Beispiele für eine gelungene Kreislaufwirtschaft.

Kurz erklärt:

Das wohl nachhaltigste Gebäude Hamburgs

In Hamburg entsteht derzeit das wohl nachhaltigste Gebäude der Hafenstadt: Der Name „Moringa“. Mehr als 50 % des Gebäudes bestehen aus gesunden und recyclebaren Materialien wie Lehmbauplatten, Vollholzwänden oder Recycling-Beton. Diese sind so konzipiert, dass sie im biologischen oder technischen Kreislauf wiederverwendet werden können. Rohstoffeinnahmen statt Entsorgungskosten: Alle Bauteile sind demontierbar und die eingesetzten Materialien sortenrein trennbar, rückbaubar und wiederverwertbar.

Kreislaufwirtschaft wird gefördert

Auch staatliche Förderungen werden sich künftig stärker an zirkulären Richtlinien orientieren. Seit März 2023 gibt es vom Bundesbauministerium eine Förderung, die den klimafreundlichen Neubau (KFN) von Gebäuden unterstützt und erstmals den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt: vom Bau über den Betrieb bis zum potenziellen Rückbau.40 Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat kürzlich ihr Zertifizierungssystem für Neubauten überarbeitet und um Kriterien wie etwa „Zirkuläres Bauen" erweitert. Damit ist nun auch die Anschlussfähigkeit an andere Bewertungssystematiken wie die EU-Taxonomie oder das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) gegeben.

Ein weiterer Trend: Serielles Sanieren

Aktuell wird noch über die Einführung von Mindesteffizienzstandards diskutiert. Wird daraus Realität, müssen Eigentümer*innen ihre Gebäude fristgerecht energetisch sanieren. Wer aber glaubt, abreißen und neu bauen sei billiger oder umweltfreundlicher, der irrt. Eine Sanierung spart bis zu bis zu 75 % der Kosten und bis 70 % der CO₂-Emissionen gegenüber einem Abriss plus Neubau.41 Ein Neubau ist ressourcenintensiv und verbraucht zusätzlich „graue“ Energie – also Energie, die für die Herstellung, den Transport sowie die Verarbeitung der neuen Bauteile aufgebracht werden muss. Bei einer Sanierung vermeidet man einen Großteil dieser grauen Energie und verhindert zudem weitere negative Nebeneffekte wie irreversible Bodenschäden und ggf. den Verlust von biologischer Vielfalt aufgrund von zusätzlicher Flächenversiegelung.

Eine serielle Sanierung lohnt sich besonders bei großen Wohngebäuden. Hierbei werden die gedämmten Dächer und Fassadenelemente (inklusive Lüftungssystem und Verkabelung) komplett beim Hersteller vorgefertigt und anschließend nur noch ans Gebäude montiert. Das geht schnell, ist günstig, ressourceneffizient und damit emissionsärmer.42 Energieeffiziente Häuser sind heute ein Schlüssel für mehr Klimaschutz, Energiesicherheit und Bezahlbarkeit. Aus diesem Grund bietet der Staat eine Vielzahl an Förderprogrammen, die den Weg zum energieeffizienten Gebäude finanziell erleichtern. Ob Wärmedämmung, neue Fenster oder Heizungstausch: Finanzielle Unterstützung bei energetischen Sanierungsmaßnahmen gibt es unter anderem durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie diverse KfW-Förderprogramme.

Quellenangaben

1 Umweltbundesamt, https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/energiesparende-gebaeude#gebaude-wichtig-fur-den-klimaschutz

2 Umweltbundesamt 2023: Umwelt und Klima schützen – Wohnraum schaffen – Lebensqualität verbessern, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2023_uba_pos_wohnraumschaffung_bf_2auflage.pdf

Ergänzung: Je nach Bilanzgrenze ist der Anteil an den THG-Emissionen unterschiedlich hoch: Die direkten Emissionen machen nur 15 % aus, der Gebäudebetrieb inklusive indirekter Emissionen 22 %, Gebäudebetrieb und Herstellung der Baustoffe im Inland 30 %. Würde man die Baustoffproduktion im Ausland einbeziehen, stiege der Anteil auf 35%.

3 Die deutschen Klimaziele bzw. Treibhausgasminderungsziele sind im Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) verankert. Laut diesem sollen die Emissionen bis 2030 um mind. 65 % und bis 2040 um mind. 88 % gesenkt werden (gegenüber 1990). Dabei gelten für einzelne Sektoren – wie etwa der Gebäudebereich – bis 2030 zulässige Jahresemissionsmengen. 2045 will Deutschland Klimaneutralität erreichen. Mehr zum KSG: https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-klimaschutzgesetz/

4 Deutsche Umwelthilfe e.V., Energetische Gebäudesanierung, 2017

5 https://de.statista.com/infografik/28242/anteil-der-energietraeger-am-energieverbrauch-fuer-wohnen-in-deutschland/

6 Deutsche Energie-Agentur, 2019, Statistiken und Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand, dena-GEBÄUDEREPORT KOMPAKT 2019, https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/dena-GEBAEUDEREPORT_KOMPAKT_2019.pdf

7 Umweltbundesamt, Wie ist der Stand der energetischen Gebäudesanierung in Deutschland?, https://www.umweltbundesamt.de/umweltatlas/bauen-wohnen/verursacher/energetischer-gebaeudezustand/wie-ist-der-stand-der-energetischen

8 Deutsche Energie-Agentur, „Keine Energiewende ohne Wärmewende“, https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebaeude/

9 https://www.focus.de/finanzen/deutliche-studien-daemmen-nur-die-dummen-neuer-streit-ueber-energiesparsame-gebaeude_id_194210607.html

10 Jones Lang LaSalle, https://www.jll.de/de/presse/Wohnhaeuser-mit-schlechter-Energiebilanz-leiden-unter-Preisabschlaegen

11 Tagesschau 26.09.2023, https://staging.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/heizkosten-energie-preise-winter-100.html

12 Vgl. die sogenannten “Big 5” Klimaneutralitätsstudien sowie Rosenow (2022): Is heating homes with hydrogen all but a pipe dream? An evidence review; http://www.janrosenow.com/uploads/4/7/1/2/4712328/is_heating_homes_with_hydrogen_all_but_a_pipe_dream_final.pdf

13 Fraunhofer IEE (2022): The Limitations of Hydrogen Blending in the European Gas Grid - A Study on the Use, Limitations and Cost of Hydrogen Blending in the European Gas Grid at the Transport and Distribution Level; https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/StudiesReports/FINAL_FraunhoferIEE_ShortStudy_H2_Blending_EU_ECF_Jan22.pdf.

14 WWF, BUND, DUH (2023): H²-ready: Die Kostenfalle im Gebäude; h-2-ready-die-kostenfalle-im-gebaeude.pdf (wwf.de). DENA (2022): Marktmonitoring Bioenergie 2022 Teil 2;

15 https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2022/ANALYSE_Marktmonitoring_Bioenergie_2022_Teil_2.pdf.

16 FNR (2022): Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022; https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2022/Mediathek/broschuere_basisdaten_bioenergie_2022_06_web.pdf.

17 UBA (2022): Bioenergie; https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/bioenergie.

18 ifeu im Auftrag des BMWK, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/221005-rv-geg-endbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

19 HAW Hamburg: Potentiale, Grenzen und Prioritäten. Grüner Wasserstoff für die Energiewende. Teil 2: Der Gebäudesektor (2023), https://norddeutsches-reallabor.de/presse/#studien.

20 Rosenow, Jan: “Is heating homes with hydrogen all but a pipe dream? An evidence review” Joule, Volume 6, Issue 10, 2225– 2228. Weidner, Guillén-Gosálbez. ETH Zürich (2023) in: Energy Conversion and Management https://www.sciencedirect.com/science/article.

21 FIW, ifeu (2023): Wärmeschutz und Wärmepumpe – warum beides zusammengehört, https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/pdf/2023_FIW_ifeu_Wärmeschutz_und_Wärmepumpe.pdf

22 Statistisches Bundesamt (2023): Pressemitteilung Nr. N034 vom 12. Juni 2023, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_N034_31121.html

23 https://www.ffe.de/projekte/waermepumpen-ampel/ Bei der Eignungsbewertung wurden unter anderem der Abstand zu Nachbargebäuden, die Grundstücksfläche und die Dachfläche berücksichtigt.

24 Fraunhofer ISE, https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html

25 Deutsche Umwelthilfe, Faktenpapier Wärmepumpe (2023), https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Energieeffizienz/W%C3%A4rmepumpen/230412_Faktenpapier_W%C3%A4rmepumpe_final.pdf

26 Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (2022): Energiearmut. Wenn das Heizen arm macht, https://www.iwd.de/artikel/wenn-das-heizen-arm-macht-553150/.

27 Deutsche Umwelthilfe, Faktenpapier Wärmepumpe (2023),

28 https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Energieeffizienz/W%C3%A4rmepumpen/230412_Faktenpapier_W%C3%A4rmepumpe_final.pdf.

29 https://www.vattenfall.de/infowelt-energie/waermepumpe-amortisation https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C18_MCC_Publications/2023_MCC_CO2-Bepreisung_Klimaneutralität_Verkehr_Gebäude.pdf

30 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-(458)/

31 Nature Energy, 2020, Estimation of change in house sales prices in the United States after heat pump adoption, https://www.nature.com/articles/s41560-020-00706-4.

32 Die deutschen Klimaziele bzw. Treibhausgasminderungsziele sind im Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) verankert. Laut diesem sollen die Emissionen bis 2030 um mind. 65 % und bis 2040 um mind. 88 % gesenkt werden (gegenüber 1990). Dabei gelten für einzelne Sektoren – wie etwa der Gebäudebereich – bis 2030 zulässige Jahresemissionsmengen. 2045 will Deutschland Klimaneutralität erreichen. Mehr zum KSG: https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-klimaschutzgesetz/

33 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 2021, „Das neue Klimaschutzgesetz - Jahresemissionsmengen nach Bereichen bis 2030“, https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Bilder_Sharepics/mehrklimaschutz/sektorziele_emissionen.pdf

34 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 2019, Energieaufwand für Gebäudekonzepte im gesamten Lebenszyklus, https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3715_41_111_energieaufwand_gebaeudekonzepte_bf.pdf

35 Arup, 2020, Transform & Reuse: Low Carbon Futures for Existing Buildings, https://www.arup.com/perspectives/publications/promotional-materials/section/transform-and-resuse-low-carbon-futures-for-existing-buildings.

36 https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/auf-den-punkt-gebracht/preisentwicklung-im-bauhaupt-gewerbe

37 Material Economics, 2018, The Circular Economy - a Powerful Force for Climate Mitigation - Executive Summary https://materialeconomics.com/publications/the-circular-economy & Verein Deutscher Zementwerke, 2020, Zementindustrie im Überblick 2020/2021, https://www.vdz-online.de/fileadmin/wissensportal/publikationen/zementindustrie/VDZ-Zementindustrie_im_Ueberblick_2020_2021.pdf

38 Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/02/PD23_N006_61.html

39 Hillebrandt, A. et al., 2021, Atlas Recycling: Gebäude als Materialressource (Detail Atlas), 2. Aufl., München, Deutschland: DETAIL.

40 https://www.qng.info/service/neubaufoerderung-kfn/

41 Arup, 2020, Transform & Reuse: Low Carbon Futures for Existing Buildings, https://www.arup.com/perspectives/publications/promotional-materials/section/transform-and-resuse-low-carbon-futures-for-existing-buildings

42 Deutsche Energie-Agentur, 2022, Das Energiesprong-Prinzip, https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikatio-nen/PDFs/2020/dena-FACTSHEET_Das_Energiesprong-Prinzip.pdf