Die Coronapandemie hat die Anfälligkeit der globalen Lieferketten offengelegt. Die Forderung von Politik, Apotheken und heimischen Pharmaherstellern lautet darum: Wir müssen die Arzneimittelproduktion nach Europa zurückholen. Geschehen ist bislang wenig. Aus guten Gründen.

Die chemische Grundstoffarzneimittelproduktion der Welt hängt von wenigen Regionen in Indien und China – wie hier in Kunming (Südwestchina) – ab. Das soll sich ändern. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency

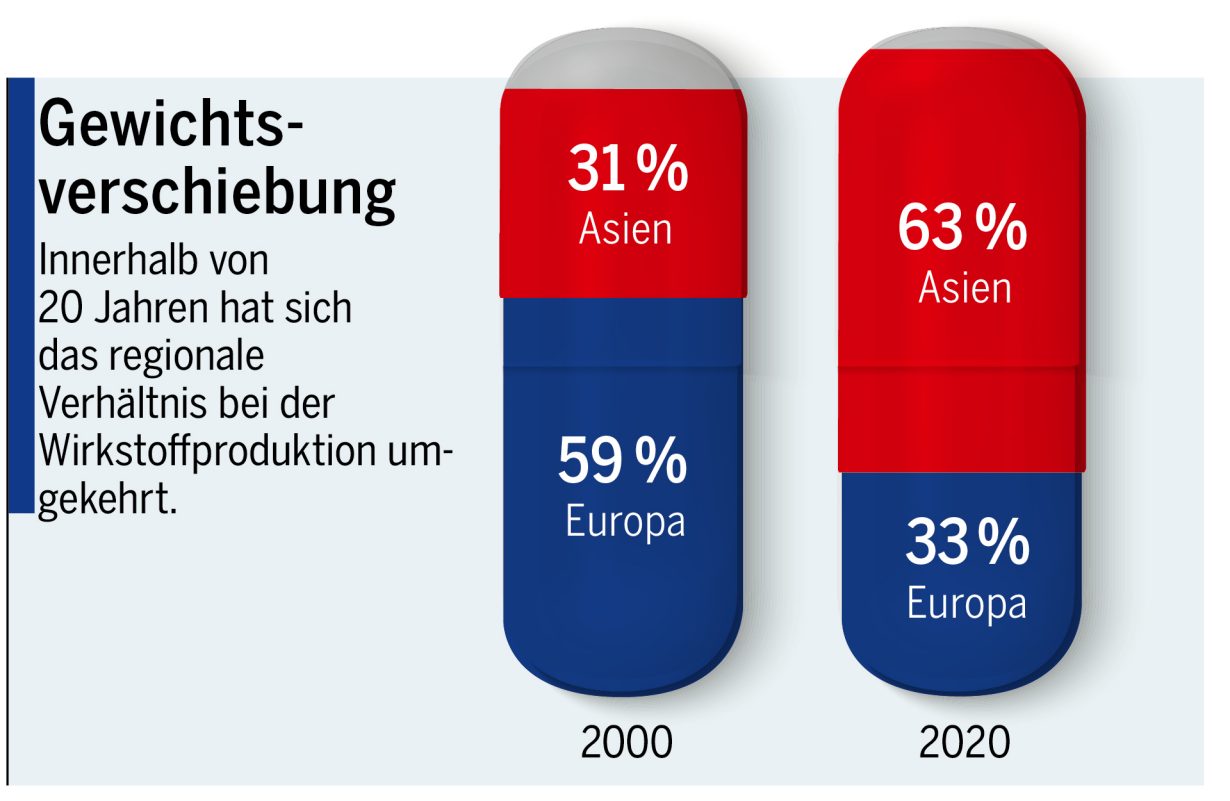

Deutschland ist schon lange nicht mehr die Apotheke der Welt. Passé sind die Zeiten, als eigentlich alle großen Pharmainnovationen „made in Germany“ waren und die Pharmahersteller mindestens zwei Drittel ihres Umsatzes mit dem Export erzielten. Inzwischen wird ein Großteil der Medikamente in China und Indien hergestellt. Aus China und Indien stammen mittlerweile 60 Prozent der weltweiten Produktion von Paracetamol, 90 Prozent von Penicillin. Bei Ibuprofen sind es 50 Prozent. Die neue globale Arbeitsteilung ist eingespielt und vor allem: günstig.

Wie anfällig sie aber für Störungen sein kann, zeigte sich gerade zu Beginn der Coronapandemie. Nur wenige ausgesuchte Regionen in Indien und China halten einen Großteil der Wirkstoffzertifikate. Mit dem lockdownbedingten Ausfall einiger Standorte wuchs die Sorge, dass Europa wichtige Arzneien wie beispielsweise Antibiotika oder Schmerzmittel fehlen könnten. Schnell erhoben sich Stimmen aus Politik und Gesundheitswesen, die eine Rückkehr der Arzneimittelproduktion nach Europa forderten – auch wenn das den Preis erhöhe. Gesundheit sei kein Gut wie viele andere. Die Forderung ist nicht neu, Corona heizte die Debatte noch einmal an.

„Einzelne Werke wurden zeitweise geschlossen, aber in Summe gab es keine Versorgungsengpässe.“

Daniel Wienhold, Deutsche Bank

Nur: Dramatische Engpässe gab es vor allem bei der persönlichen Schutzausrüstung. Diese Centware wird schon lange in Asien hergestellt, der Bedarf weltweit war vor Corona begrenzt gewesen. Die urplötzliche Nachfrageexplosion überforderte die vornehmlich chinesischen Produzenten – und der Mangel an notwendiger Schutzkleidung in Kliniken zeigte die Schwäche Europas. Allerdings ist es China gelungen, in kürzester Zeit die Produktionskapazitäten bei Schutzmasken & Co. hochzufahren. Ob das einer europäischen Produktion, die deutlich schärferen regulatorischen Vorgaben unterliegt, in vergleichbarer Zeit und Zahl gelungen wäre, darf bezweifelt werden. Zwar gibt es mittlerweile tatsächlich einige deutsche Maskenhersteller, doch die lokalen Kapazitäten dürften rasch zurückgefahren werden, wenn Nachfrage und Preise sinken. Deutsche Produktionskosten sind bei Masken nicht wettbewerbsfähig.

Die Arzneimittelversorgung selbst war hingegen auch auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht schlechter als zuvor. „Einzelne Werke wurden zeitweise geschlossen, aber in Summe gab es keine Versorgungsengpässe“, hat Daniel Wienhold beobachtet, der das Expertenteam Life Sciences bei der Deutschen Bank leitet. Allerdings war die Versorgung davor nicht immer zuverlässig; zwar gab und gibt es keine signifikanten Versorgungsprobleme, jedoch wiederholt Lieferengpässe. Diese haben aber andere Gründe: Alles beginnt mit einer Ausschreibung, nach der sich in Deutschland die Krankenkassen exklusiv an ein Medikament eines Generikaproduzenten binden, der dafür Rabatt gewährt. Das billigste Angebot erhält den Zuschlag. Natürlich kommen nur zugelassene Medikamente in die Auswahl, doch vergleichbare Generika unterscheiden sich bezüglich des Wirkstoffs weder voneinander noch von dem Originalpräparat.

Tempi passati: Deutschland war einst die Apotheke der Welt und exportierte unter anderem in die Niederlande. Foto: Bayer AG

Der massive Preisdruck führt zu einem erheblichen Kostendruck, sodass Generika in möglichst großen Mengen und unter günstigsten Produktionsbedingungen produziert werden müssen. Die Produktion ist in China und Indien in der Regel um rund 80 Prozent günstiger als in Deutschland. Beide Standorte liefern sich zudem untereinander eine Preisschlacht: China war zwischenzeitlich 20 Prozent günstiger als Indien, worauf Indien mit einem großen Investitionsplan reagierte. Eine Verlagerung der Grundstoffherstellung nach Europa wäre nicht nur deutlich teurer; es wäre zu erwarten, dass China und Indien mit weiteren Kostensenkungen auf die Umsiedlung reagieren – und mit einer Erweiterung der Wertschöpfungskette, die ohnehin schon erfolgt.

Bislang liegt vor allem der Großteil der Grundstoffproduktion in Asien. Die Formulierung, Verpressung und Verpackung erfolgen entweder in Asien, was in der Regel billiger ist, oder in den Abnahmeregionen direkt. Denn in der Vergangenheit hat die starke Verlagerung der Produktion nach Asien zu einem Anstieg der Recalls – Rückrufe – geführt, da oft Qualitätsdefizite auftraten. Dies ist aber nicht nur für den asiatischen Hersteller selbst ein Problem, sondern auch für das beauftragende Pharmaunternehmen, dessen Reputation im Markt und bei den regulatorischen Behörden leidet. Hinzu kommt der logistische Aufwand: „Kontrolle und Abnahme der Produktion geschehen durch staatliche Aufsichtsbehörden der Endverbraucherländer und die westlichen Pharmaunternehmen“, erklärt Experte Wienhold. Aufseher und Vertreter der Pharmaunternehmen reisen aber zur Abnahme lieber kurze Wege innerhalb Europas als nach Indien oder Pakistan. Mittlerweile fällt daher die Entscheidung, wo die Herstellung erfolgt, nicht ausschließlich nach Kosten-, sondern auch nach Qualitätsgesichtspunkten.

Diese Lieferkettenstruktur birgt hohe Ausfallrisiken für den einzelnen Hersteller. Ein Erdbeben, ein Großfeuer oder ein anderes Unglück könnte einen Großteil der globalen Medikamentengrundstoffproduktion stören. Auch ohne solche Katastrophen kommt es durch kleinere Störungen in der Produktion immer wieder zu Lieferengpässen. Das in vielen Teilen der Wirtschaft als Reaktion auf Corona vermehrte Sourcing aus verschiedenen Quellen wäre bei Generika einfach, wird aber regulatorisch verhindert. „Die exklusive Bindung der Krankenkassen an das jeweilige Präparat macht den Austausch in der Praxis aufwendig – und darum besonders bei Apothekern unbeliebt“, erläutert Wienhold. Apotheken sind verpflichtet, einen Vorrat des typischen Verbrauchs für ein bis zwei Wochen vorzuhalten; die 2016 von der Regierung vorgestellte „Konzeption Zivile Verteidigung“ dient zuerst der Versorgung im deutschen Katastrophenfall. Bei einem Produktionsausfall (oder wegen der Sorge davor) können aber gerade Hamsterkäufe dazu führen, dass der Vorrat der Apotheker sehr viel schneller aufgebraucht ist, was in der Pandemie durch eine Begrenzung der Abgabemengen in den Apotheken verhindert wurde.

Eine Lockerung der Exklusivitätsbindung würde zwar das Risiko kleinerer Versorgungsausfälle reduzieren, aber keine Unabhängigkeit von Asien bedeuten. Außerdem, wenden Befürworter der bisherigen Praxis ein, treten Versorgungsengpässe auch in Ländern ohne die in Deutschland üblichen Rabattverträge auf. Echte Abhilfe böte nur der Wiederaufbau von Produktionskapazitäten in Europa. In einer Studie für den Lobbyverband Pro Generika hat Roland Berger errechnet, welche Mehrkosten das bedeuten würde. Am Beispiel von Antibiotikawirkstoffen, den Cephalosporin-Intermediaten, wurden unterschiedliche Szenarien durchgerechnet. Noch bis 2017 wurden die Intermediate in Deutschland hergestellt, bis die Produktion aufgrund mangelnder Rentabilität geschlossen wurde. Die Konkurrenz aus China hatte zwischenzeitlich die Preise massiv gesenkt. In ihrer Szenarioanalyse haben die Berater drei Modelle und die zu erwartende Wirtschaftlichkeit gegenübergestellt: eine Produktion, die den deutschen, den europäischen und einen darüber hinausgehenden Bedarf bedienen könnte. Der deutsche Antibiotikakonsum macht etwa ein Fünftel des europäischen Gesamtkonsums von 500 Tonnen aus. Im globalen Szenario würde die Produktionskapazität 1000 Tonnen betragen.

Die Roland-Berger-Ergebnisse sind deutlich: Eine 500-Tonnen-Produktion von Cephalosporin-Wirkstoffen in Deutschland für den europäischen Markt wäre schon nach Abzug der Herstellungskosten negativ. Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie Abschreibungen kämen hinzu. Eine kleinere Produktionsmenge nur für Deutschland wäre absolut weniger teuer, relativ gesehen aber würde das Minus beträchtlich wachsen. Nicht einmal im globalen Szenario wäre ein Gewinn zu erwarten – die Kosten wären angesichts der zu erwartenden Marktpreise viel zu hoch. Das gälte nicht nur für die Produktion und angehängte Aufgaben wie Qualitätssicherung und Verwaltung, sondern schon für den Produktionsaufbau selbst. „Um durch lokale Produktion die Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhöhen, ist staatliche Unterstützung notwendig“, resümieren die Berater.

Die Berater schlagen drei mögliche Wege vor, wie die Mehrkosten finanziert werden könnten:

Jede Option hat Vor- und Nachteile und unter den Stakeholdern Fürsprecher und Gegner. Bislang ist eine Einigung noch nicht erzielt worden. Beobachter sind auch skeptisch: Es müsste zunächst eine Vereinbarung über die Kostenverteilung zwischen Herstellern, Staat und Krankenkassen erzielt werden. Roland Berger errechnet bei einer lokalen Herstellung von Cephalosporin-Wirkstoffen zwar lediglich um 0,25 Prozent steigende Arzneimittelausgaben (Berechnung für 2017), nur: Es sind nicht die einzigen Wirkstoffe, deren Herstellung für mehr Versorgungssicherheit nach Europa geholt werden müsste. Viele europäische Produzenten würden sich freuen, wenn der Kostendruck sänke und der Aufbau heimischer Kapazitäten rentabel wäre. Bislang steht noch eine Festlegung aus, welche Arzneimittel künftig in Deutschland oder Europa produziert werden sollen. Erst dann wird abschätzbar, welchen Preis ein Mehr an Versorgungssicherheit hätte. So groß die Sorge vor Versorgungsengpässen auch ist – die Sorge, dass die ohnehin steigenden Gesundheitskosten durch die Verlagerung noch schneller wachsen, ist ebenfalls groß. „Zumindest die Herstellung chemischer Grundstoffe kommt nicht zurück. Das will niemand finanzieren, der demografische Wandel ist schon Herausforderung genug“, ist Wienhold überzeugt.

Immerhin: Biopharmazeutika, die in der Produktion sehr aufwendig sind, werden bislang zu einem sehr großen Teil in Europa und anderen Industrieregionen hergestellt. Aufgrund der hohen Anforderungen werden auch die sogenannten Biosimilars, Nachahmerprodukte nach Ende des Patentschutzes, nicht einfach an Standorte wie Indien und China abwandern. Denn die Personalkosten machen nur einen Bruchteil der Gesamtkosten der Biosimilar-Produktion aus. Bislang beträgt sie allerdings erst ein knappes Viertel des gesamten GKV-Arzneimittelmarkts. Und auch bei der Entwicklung innovativer Biopharmazeutika ist Chinas Aufholjagd längst im Gange. Wenn die Forderungen nach höherer Arzneimittelversorgungssicherheit – die auch schon weit vor der Coronapandemie erhoben wurden – ernst gemeint sind, wird Deutschland nicht um spürbare Mehrkosten herumkommen.

In Österreich hat sich der Staat übrigens bereits Mitte 2020 entschieden, dem Schweizer Novartis-Konzern mit 50 Millionen Euro finanziell unter die Arme zu greifen, damit dessen Werk in Kundl in Tirol für mehr als 150 Millionen Euro modernisiert werden kann und die Penicillinproduktion im Land verbleibt.

12/2021

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.