Wer kann es besser? Nach 40 Jahren Rückzug erlebt der Staat als Unternehmer seine Renaissance. Doch wie gut ist seine Bilanz in den beiden wichtigen Disziplinen Innovationskraft und Wohlstand?

Früher Staat, heute (auch) privat: Elon Musk freut sich über die geglückte Heimkehr zweier NASA-Astronauten per SpaceX-Raumschiff „Crew Dragon“. Foto: Imago Images / Zumapress

Der Erfolg hat viele Väter. War es nun der unternehmerische Wagemut der Pharmaunternehmen (und ihrer privaten Investoren), der zu einer Vielzahl neuer Impfstoffe gegen Covid-19 in Rekordzeit führte? Oder waren es die umfassenden Abnahmezusagen und Vorfinanzierungen der Regierungen schon vor Wirkungsnachweis und Zulassung? Wahrscheinlich hätte das eine nicht ohne das andere funktioniert.

Doch diese Entwicklungshilfe war nur ein kleiner Teil staatlichen Handelns in der Krise: die Stützung taumelnder Großunternehmen, Hilfszahlungen an stark betroffene Wirtschaftsbereiche, Konjunkturfördermaßnahmen, massive Eingriffe in das Insolvenzrecht, Schutzschirme und eben Großinvestitionen – die Pandemie hat die Eingriffe des Staats potenziert. „Geben Sie so viel Geld aus, wie Sie können“, forderte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa, und die Regierungen gehorchten.

Tatsächlich möchten sich auch staatskritische Ökonomen nicht ausmalen müssen, wie dramatisch die wirtschaftlichen Folgen ohne Staatseingriffe gewesen wären. Die Rettungspakete fallen damit unter die klassische keynesianische Konjunkturpolitik (die ja eigentlich keine strukturelle Ausweitung, sondern eine Zu- und Abnahme staatlichen Handelns im Konjunkturzyklus vorsieht). Viele Beobachter fürchten aber, dass sich der Staat, auch durch Corona, immer stärker in das Wirtschaftsleben einmischt und selbst unternehmerisch tätig wird. Dafür kann es gute Gründe geben: Mit dem Kampf gegen den Klimawandel haben die Staaten eine Aufgabe, die nicht ohne Weiteres nur über Anreize und Einschränkungen für die freie Wirtschaft erfüllt werden kann. Der durch die digitale Transformation notwendige Umbau einer ganzen Volkswirtschaft könnte viele einzelne Unternehmen überfordern. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird nur funktionieren, wenn alle am Wohlstandszuwachs teilhaben.

Kristalina Georgiewa, IWF-Chefin Foto: Michael Reynolds/EPA/EFE/Shutterstock

„Geben Sie so viel Geld aus,

wie Sie können.“

Kristalina Georgiewa, IWF-Chefin

Zwei Punkte sind wenig strittig. Bei Zielen wie dem Umweltschutz, bei dem die Kosten nicht den Wirtschaftssubjekten zugerechnet werden können, braucht es den Staat als lenkende Hand. Dagegen wurde der Beweis, dass staatliche Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg mehr Wachstum erzeugen als die Privatwirtschaft, an keinem Ort und zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte geliefert. Wie aber sieht es mit den Kernvoraussetzungen für künftiges Wachstum und soziale Stabilität aus, nämlich Innovation und Verteilung der Wohlfahrtsgewinne? Wo punktet der Staat und wo der Markt?

Innovation und Staat sind keine siamesischen Zwillinge, aber der eine sucht die Nähe der anderen: 80 Prozent der Mitgliedstaaten unterstützen Innovationen durch Auftragsvergabe, wie eine Umfrage der OECD schon 2015 ergab – und zwar in so unterschiedlichen Bereichen wie Energie, Verkehrssteuerung oder Telemedizin. Staaten sehen Innovationen nämlich als Voraussetzung, um die Wirtschaftsentwicklung auch in Zukunft zu sichern oder zu stärken. Und tatsächlich sind öffentliche Aufträge für Innovationen vor allem für kleine Unternehmen wichtig, wie Sami Mahroum vom INSEAD herausfand. INSEAD-Kollege Felipe Monteiro wiederum hat festgestellt, dass es bei internationalen Konzernen für deren Innovationskraft keine Rolle spielt, ob sie sich in privater oder in Staatshand befinden. Zumindest solange die staatlichen über eine Governance verfügen, die zum Beispiel Bereicherung durch Staatsorgane verhindert.

Mehr Selbstbewusstsein des Staats, lautet dann auch der Aufruf mancher Ökonomen. Das Vorurteil vom trägen, risikoaversen Beamten und dem flinken, risikobereiten Privatunternehmer sei im Westen Teil des staatlichen Selbstverständnisses geworden – und hindere die öffentliche Hand, die eigenen Innovationsmöglichkeiten besser auszuspielen. Wer selbst nicht an seine Innovationskraft glaube, werde auch keine Innovateure anziehen, warnt Paulo Gerbaudo vom King’s College in London.

Das heißt nicht, dass der Staat alles selbst machen soll. Einige Ökonomen halten aber die Fixierung bei Ausschreibungen auf „das wirtschaftlichste Angebot“ für falsch. Der Zuschlag solle nicht nur nach Kosten-, sondern auch nach Innovationskriterien vergeben werden. Die Ökonomin Mariana Mazzucato geht noch weiter: Es gehe darum, ein Ziel festzulegen, nicht die Profitabilität zu errechnen. Der „Sputnikschock“, der eine unvergleichliche von Staatsgeld finanzierte Aufholjagd der US-Amerikaner beim Wettlauf zum Mond auslöste, ist das prominenteste Beispiel dafür.

Das neue – deutlich wichtigere – Ziel ist längst definiert: der Umweltschutz. Fehlentwicklungen à la „Concorde“ sind für Mazzucato nicht auszuschließen und Teil eines Trial-and-Error-Vorgehens, das Voraussetzung für revolutionäre und nicht nur inkrementelle Innovation ist. Der Staat könne dies dauerhaft leisten. Dafür solle er aber im Erfolgsfall stärker an der Upside beteiligt werden: Statt 465 Millionen Dollar Kredit hätte die US-Regierung zum Beispiel eine Eigenkapitalbeteiligung an Tesla verlangen sollen. Der Staat als Venturecapitalist mit sehr langem Atem.

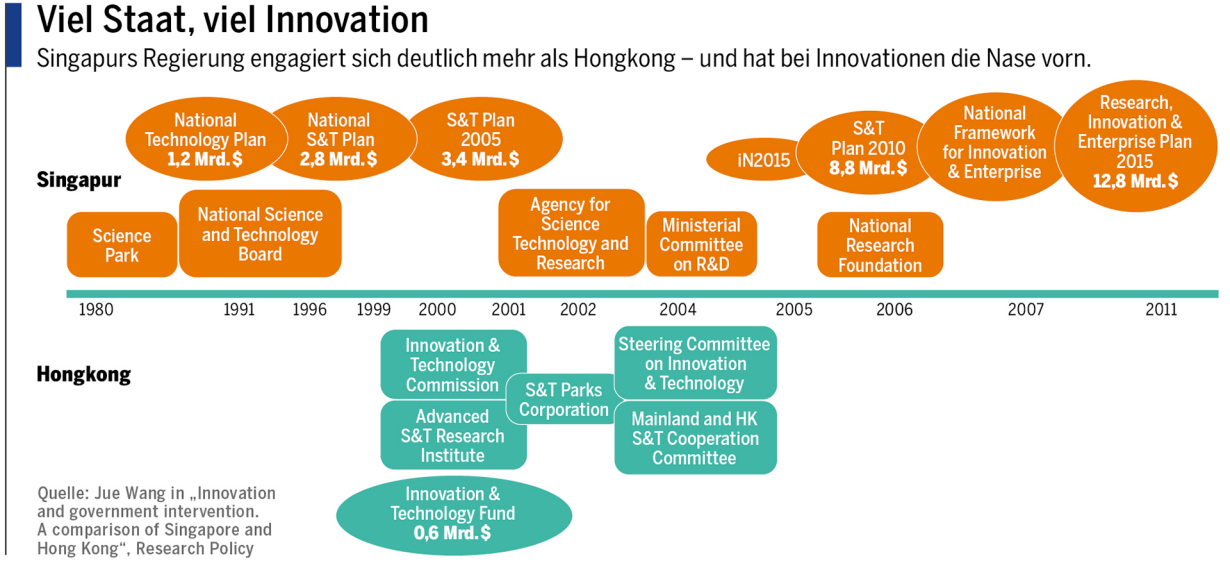

Was so innovativ klingt, ist letztlich nicht grundlegend anders als das lang etablierte „Geschäftsmodell“: Der Staat konzentriert sich auf die Grundlagenforschung, Unternehmen auf die Produktentwicklung und Vermarktung. Im Erfolgsfall kassiert der Staat über Ertrag-, Einkommen- und Umsatzsteuer ordentlich mit. Unstrittig ist: Damit Staat und Innovation zum Erfolg führen, braucht es einen visionären Staat und Unternehmer, die Ideen in konkrete Innovationen umsetzen. Selbst den Wettlauf zum Mars liefern sich heute NASA und Privatunternehmen. Aber auch die Stärke des Staats sollte nicht unterschätzt werden, das zeigt ein Vergleich zwischen Hongkong und Singapur aus dem Jahr 2018: Hongkong, das fast ausschließlich auf private Finanzierungen setzt und wenig staatliche Vorgaben macht, ist deutlich weniger innovativ als das staatsdirigistische Singapur. „Singapur übertrifft Hongkong beim Innovations-Output, wobei internationale Konzerne und staatsverbundene Unternehmen die Hauptakteure sind“, schreibt Jue Wang von der Nanyang TU in Singapur.

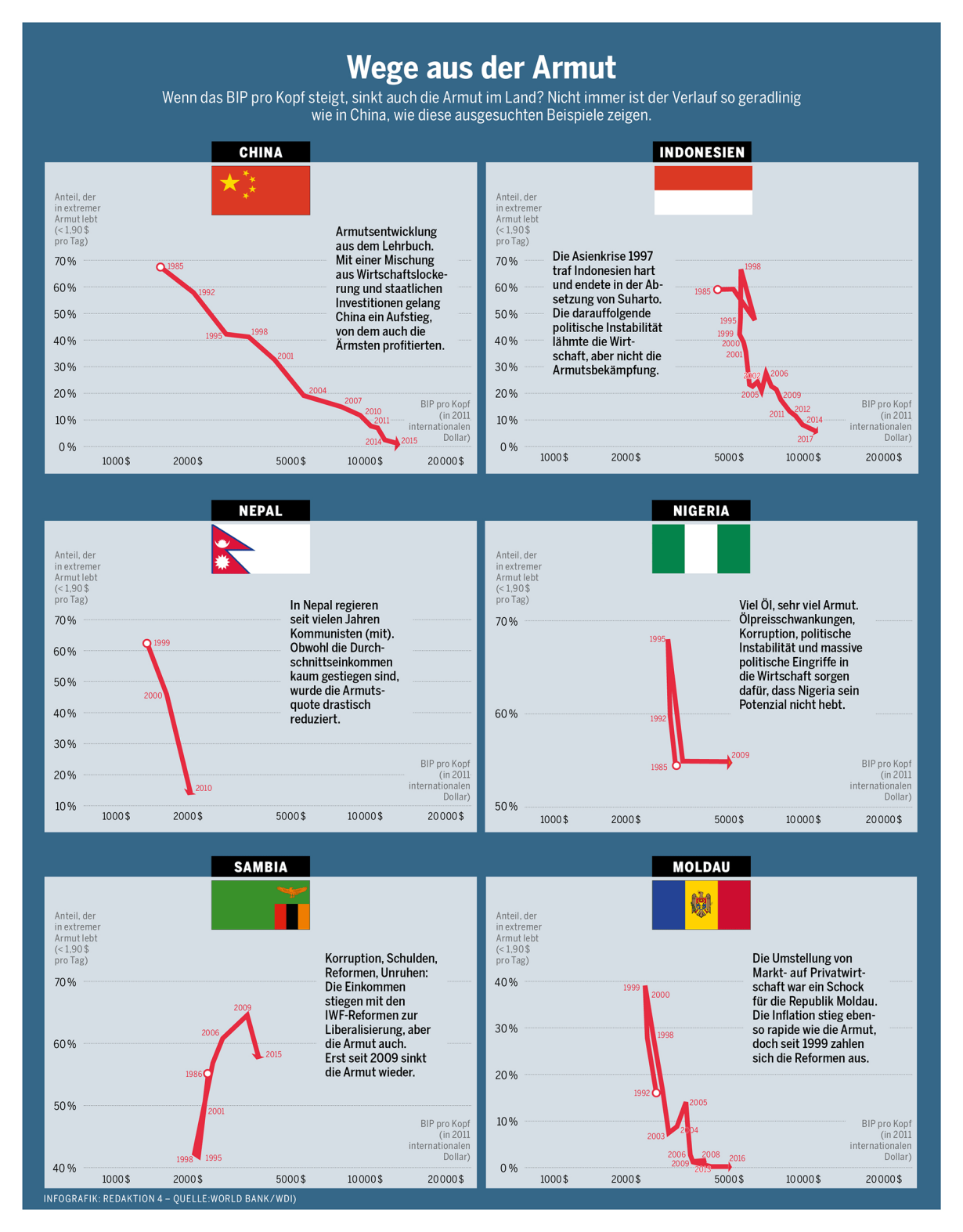

Noch nie sind so viele Menschen in so kurzer Zeit der Armut entkommen wie in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in Asien. In China allerdings nicht durch Maos staatszentralistischen „Großen Sprung nach vorn“, sondern durch Deng Xiaopings Ansatz „Egal ob die Katze schwarz oder weiß ist – Hauptsache, sie fängt Mäuse“. Auch in Indien hat die Liberalisierungspolitik von Manmohan Singh eine indische Mittelklasse ermöglicht. Vietnam ist ein weiteres Beispiel für Liberalisierungserfolge (trotz staatlich gelenkter Wirtschaft).

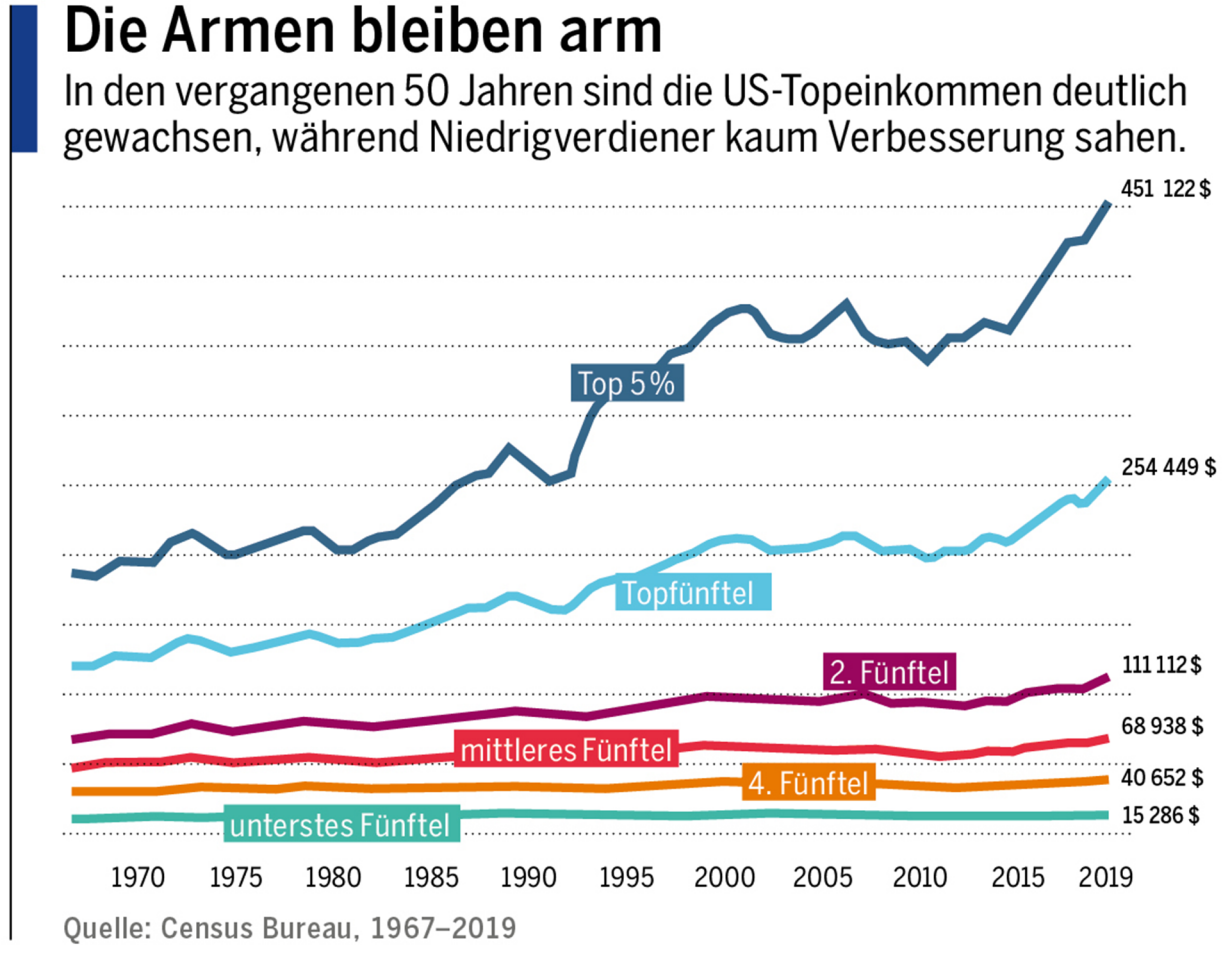

Doch Liberalisierung bedeutet nicht automatisch Wohlstand für die breite Bevölkerung. Bevor die Sozialisten Hugo Chávez und Nicolás Maduro Venezuela ins Chaos stürzten, war das ölreiche Land ein Paradebeispiel (neo)liberaler Marktdoktrin. Die Armutsquote war jedoch ebenso groß wie im Durchschnitt der Region, die aber auf einem viel niedrigeren Einkommensniveau lag. Besonders marktfreundliche Regierungen verstärken die Ungleichheit: Während der Thatcher-Jahre ist in Großbritannien der Gini-Koeffizient als Grad der Einkommensungleichheit von 0,25 auf 0,34, unter Reagan und Bush senior in den USA von 0,40 auf knapp 0,46 emporgeschnellt. Das wäre vielleicht verkraftbar, wenn trotzdem alle profitieren würden. Doch in den vergangenen Jahren wurde in vielen westlichen Volkswirtschaften viel Wohlstand geschaffen, von dem die Armen kaum profitierten: In den untersten Einkommensschichten in den USA ist das (Real)einkommen seit Jahrzehnten beinahe unverändert. Während der Thatcher-Jahre 1977 bis 1990 legten die unteren 20 Prozent erst zum Ende der Regierungszeit etwas zu.

Umgekehrt hat Äthiopien es geschafft, den Anteil extrem armer Menschen von 1999 bis 2015 von 61 auf 27 Prozent zu reduzieren. Der Außenhandel spielt dabei kaum eine Rolle, der Anteil an der Wirtschaftsleistung ist seit einem Jahrzehnt rückläufig. Seit 2003 gab es zudem kaum marktfreundliche Reformen, schreibt Konstantin Wacker von der Universität Groningen. Wacker hat die Politik und Erfolge bei der Armutsbekämpfung von 71 Entwicklungsländern analysiert. Wer ist dabei erfolgreicher – staatsdirigistische Regierungen oder marktliberale? Das Ergebnis ist eindeutig: Es gibt keinen goldenen Weg. Auffällig ist allein, dass es einen stabilen Staat braucht – aber das hätte auch kaum ein Marktliberaler bezweifelt.

Wackers Daten zeigen jedoch auch: In Entwicklungsländern, die Armut durch deutliche Umverteilung zu verringern versuchten, ging dies zulasten des Wirtschaftswachstums. Ein Nullsummenspiel: „Ein zusätzlicher Prozentpunkt Armutsreduktion durch überproportionale Umverteilung entspricht einem Anstieg der Armut um einen Prozentpunkt durch geringeres Wirtschaftswachstum.“ Für „durchschnittliche“ Umverteilungspolitiken bestehe dieser Zielkonflikt jedoch nicht.

Was lernen wir daraus? Aus den gegebenen Möglichkeiten das Beste herauszuholen, das kann niemand besser als der freie Markt. Übergeordnete Ziele definieren und den Rahmen dafür setzen muss aber der Staat. Die Voraussetzung für künftiges Wachstum zu schaffen – also Innovation zu erzeugen – braucht die Zusammenarbeit von Staat und Markt. Und der Staat muss wiederum das vom Markt erzeugte Wachstum so umverteilen, dass der soziale Friede gewährleistet bleibt.

Wie strikt der Rahmen für die übergeordneten Ziele sein muss und wie viel Investition durch den Staat dafür erforderlich ist, wie genau die Förderung der Innovation strukturiert sein soll und wie der richtige Grad an Umverteilung aussieht – darüber dürfen und müssen wir immer wieder aufs Neue streiten. Es spricht einiges dafür, dass unsere Gesellschaft vor Herausforderungen steht, die etwas mehr Staat verlangt als bisher. Und deutlich mehr, als manchem Marktliberalen schmecken dürfte. Aber es geht hier nicht um einen Systemwechsel, sondern um eine (temporäre) Verschiebung von Kräften innerhalb des Systems, die gut begründet sein muss. Und genauso sollte die Diskussion auch geführt werden.

04/2021

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.