Wissen und Wettbewerb

Europa beherrschte einst die Welt – damit wackelte jahrhundertelang der Schwanz mit dem Hund. Wie war das möglich?

„Die Welt und ihre Bewohner sind zu klein, um diesen unstillbaren Hunger zu befriedigen“ – Briten und Franzosen teilten sich vor allem Afrika auf. Foto: Penta Springs Limited / Alamy Stock Photo

Im Fußball macht Europa immer noch niemand etwas vor. Zugegeben: Argentinien ist amtierender Weltmeister, und nur zwölf der bislang 22 ausgespielten Titel gingen nach Europa. Aber 64 von 88 Halbfinalisten waren Europäer, von den letzten 44 kamen nur zehn nicht aus Europa. Das liegt nicht daran, dass Fußball in anderen Teilen der Welt weniger populär wäre. Die Europäer sind so erfolgreich, weil sie dem stärksten Wettbewerb ausgesetzt sind. Wer in die jeweils höchste Liga der fünf großen europäischen Fußballnationen kommen will, muss ein Topspieler sein, weil Heerscharen an Wettbewerbern aus der Heimat und der ganzen Welt lauern. Außerdem haben die Europäer die professionellsten Strukturen, die vom Jugendfußball bis in den Profibereich reichen. Jede Innovation wird sofort entdeckt und übernommen oder sogar weiterentwickelt.

Stärker werden oder sterben

Wettbewerb und Innovationskraft erklären auch, warum ein so kleiner Kontinent einmal die Welt beherrschen konnte. Europa war nie geeint, ständig lagen Städte und Reiche miteinander im Clinch. Nur wer sich ständig weiterentwickelte, konnte bestehen; wer schwach war, wurde geschluckt. Das erzwang eine Kultur der ständigen Verbesserung – ganz anders als im mächtigen Riesenreich China, in dem alles auf Zusammenhalt und Bewahrung getrimmt und der Blick vor allem nach innen gerichtet war.

Und da die Europäer sich nicht nur bekämpften, sondern auch ständig neue Allianzen eingingen, fortwährend miteinander handelten und sich gegenseitig bereisten, floss neues Wissen in kurzer Zeit durch den gesamten Kontinent. Dabei half, dass Europa in der frühen Neuzeit den Wert der Bildung erkannte. Schon im Hochmittelalter waren die ersten Universitäten gegründet worden, die auf das lang verschüttete Wissen der Griechen und Römer sowie das lang verschmähte Wissen der islamischen Welt zurückgriffen.

Der Bildungshunger steht für die Überwindung des Mittelalters: Es ging nicht mehr vorwiegend um die Verbreitung von Glaubensgrundsätzen, sondern um die Suche nach der Wahrheit. Wissbegierige versuchten sich von Überzeugungen und Interessen möglichst freizumachen und die wahren Zusammenhänge zu erkennen – diese führten sie in die ganze Welt. Natürlich stülpten auch die Europäer ihrer Weltsicht eine eigene Moral über, und natürlich verband sich Neugier allzu oft mit Gier. Doch der Wille zur Erkenntnis, der sich mit Entdeckergeist und Vertrauen in den (technischen) Fortschritt paarte, führte zu einer Explosion an Wissen, das in zahllose neue Anwendungen überführt wurde.

Gute Ideen anderer für sich nutzen

Die Erfindung des Buchdrucks vereinfachte die Verbreitung von Wissen erheblich. Doch nicht immer brauchte Europa selbst einen Erfinder wie Gutenberg, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Manchmal reichte auch die kreative Nutzung der Ideen anderer. Die Europäer haben viele Erfindungen nicht selbst gemacht, aber oft die besten Anwendungen dafür entdeckt. Der amerikanische Wirtschaftshistoriker Philip T. Hoffman hält das Schießpulver für eine wesentliche Erklärung der jahrhundertelangen europäischen Dominanz. Erfunden wurde es spätestens im 11. Jahrhundert von den Chinesen, die die Explosionskraft entgegen der landläufigen Meinung nicht nur für Feuerwerk, sondern auch militärisch nutzten. Perfektioniert haben diese Waffenrevolution aber die Europäer.

Defeat in Style

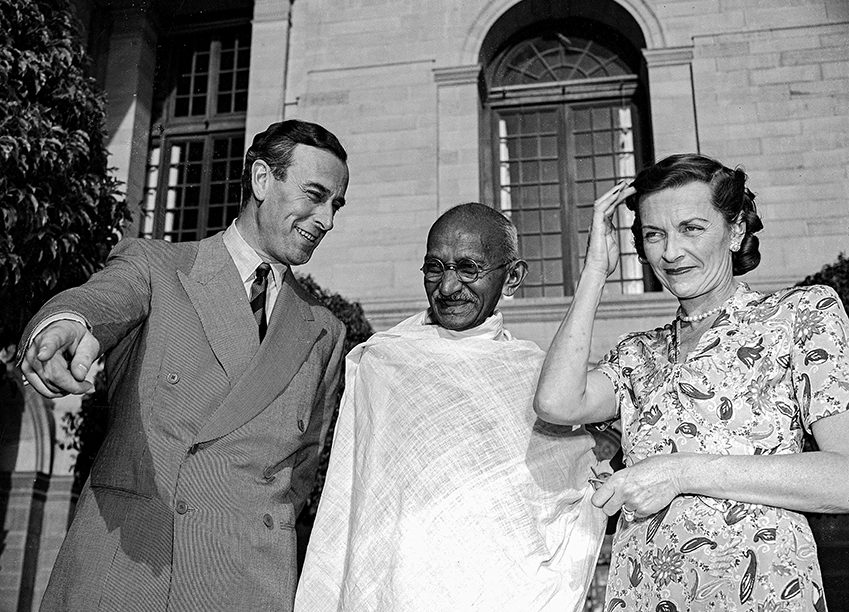

Der letzte indische Vizekönig Lord Mountbatten bespricht 1947 mit Mahatma Gandhi zentrale Punkte der Machtübergabe Großbritanniens an die Inder.

Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ein anderes Beispiel ist die Zahlenwelt. Unsere kulturellen Vorfahren, die Griechen und die Römer, kannten keine Null. In Indien schon lange bekannt, gelangten die Null und das Dezimalsystem erst mit den Arabern um 1200 ins Abendland. Doch die Europäer entwickelten daraus in den kommenden Jahrhunderten nicht nur eine unglaublich komplexe Mathematik, die zur Grundlage der Physik, aber auch aller anderen Naturwissenschaften wurde und ein tiefgreifendes Verständnis der Welt ermöglichte. Die Mathematik fand bei der Europäern auch rasch ganz praktische Anwendung, die ihnen gewaltige Vorteile verschaffte: militärisch im Bau ballistischer Waffen, technisch in der Konstruktion von Schiffen und Bauwerken sowie ökonomisch in der doppelten Buchführung, die ein Durchbruch für unternehmerisches Handeln war.

Auch das Geldsystem haben die Europäer zu einem Wettbewerbsvorteil ausgebaut. Sie haben weder den Handel noch das Geld erfunden, aber beides innovativ miteinander verknüpft. Das weit gespannte Händlernetz der frühen Neuzeit wäre ohne die Entwicklung des Geldwesens in den oberitalienischen Städten mit Bankkonten, Krediten und vor allem den Wechseln nicht vorstellbar – und damit auch die enorme wirtschaftliche Entwicklung.

... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

Die Kraft der Marktwirtschaft

Der europäische Geld- und Kapitalmarkt mit Krediten, Anleihen und Aktien schmiedete das vielleicht stärkstes Schwert: das Unternehmertum. Europa erlaubte privaten Unternehmungen, groß und mächtig zu werden. Handelsriesen wie die englischen East India und Hudson Bay Companies oder die niederländische Vereenigde Oostindische Compagnie bereiteten nicht nur die staatliche Eroberung riesiger Gebiete vor, sie sind in ihrer Organisationsform auch die Keimzellen heutiger Konzerne. In keiner anderen Weltregion durften private Initiativen so großen Einfluss erhalten – die freie (leider oft auch entfesselte) Entfaltung der Marktwirtschaft setzte in Europa ungeheure Kräfte frei.

Europa war Meister darin, sich im Wettbewerb mit anderen zu messen – und zu gewinnen. Warum sollen wir das nicht wieder hinbekommen?

Was bringen uns Europäern diese Erkenntnisse heute, wo wir zwar noch wohlhabend sind, aber nicht mehr das Zentrum der Dynamik? Mit der Entlassung Indiens in die Unabhängigkeit manifestierte sich vor aller Augen das Ende der europäischen Vorherrschaft. Heute können und wollen wir die Welt nicht mehr beherrschen. Aber wir sollten uns in Erinnerung rufen, warum die Europäer dazu einstmals in der Lage waren. Unsere Vorfahren haben der Welt mit der Kolonialherrschaft viel Unglück gebracht, aber ihr auch viel Wissen gegeben – und selbst davon profitiert.

Das könnten wir immer noch. Die Zutaten – Neugier, Bildung, Energie und die Freiheit der Umsetzung – haben wir überreichlich. Noch vor Kurzem haben Europäer den MP3-Player erfunden, sie konnten ihn nur nicht vermarkten. In Europa war man einmal gut darin, exzellente Ideen anderer zu erkennen und sie in Produkte umzusetzen. Noch besser war man bei der Entwicklung eigener Ideen. Und Meister darin, sich im Wettbewerb mit anderen zu messen – und zu gewinnen. Warum sollen wir das nicht wieder hinbekommen?

02/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.