Wir sehen überall Risiken und erwarten Hilfe vom Staat. Dabei sind wir selbst für uns verantwortlich – und für das Wachstum.

Hätten wir nicht alle gern einen Yoda an unserer Seite? Wir brauchen aber gar keinen, der für uns die Kastanien aus dem Feuer holt. Schon gar nicht den Staat. Foto: AJ Pics / Alamy Stock Photo

Wir sind dem Risiko immer auf der Spur: Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Lebensmittel oder Spielzeug, ein Kosmetikartikel oder sonstige Waren verdächtigt werden, Krebs zu erregen oder uns anderweitig Schaden zuzufügen. Umfassende Berichterstattung in den klassischen und sozialen Medien ist garantiert, die Aufmerksamkeit auch. 47 Prozent aller Deutschen haben laut einer Befragung der Versicherung R+V Angst vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln. Vor gut 20 Jahren wurde das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit mittlerweile knapp 1200 Mitarbeitern gegründet. Und auch wenn das BfR alles andere als alarmistisch agiert, so suggeriert doch seine schiere Existenz die Notwendigkeit.

Gleichzeitig werden die Menschen alt und älter, unsere Gesundheit ist im Schnitt immer länger stabil, nur in unseren Ängsten bleiben wir irrational. Seit dem Jahr 2000 sind 21 Menschen in Deutschland durch islamistische Attentate ums Leben gekommen – bei insgesamt etwa 78 000 Opfern von Tötungsdelikten in diesem Zeitraum. Trotzdem verrammeln wir jedes Volksfest mit Betonpfeilern. Viele von uns haben viel mehr Angst vorm Fliegen als vor dem Autofahren, obwohl in Deutschland pro einer Milliarde gefahrener Kilometer ein Mensch stirbt, während es weltweit nur einer auf 22 Milliarden geflogene Kilometer ist.

Weil wir viele Lebensrisiken durch technisch-medizinischen Fortschritt und eine stabile demokratische Gesellschaft aus unserem Alltag verbannt haben, fallen uns die verbleibenden umso stärker auf. Und wir erheben den Anspruch, davor geschützt zu werden. Irgendjemand muss dafür verantwortlich sein, dass uns nichts passiert – nur nicht wir selbst. Doch das ist erstens nicht richtig, und zweitens zahlen wir für unsere Anspruchshaltung einen hohen Preis.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

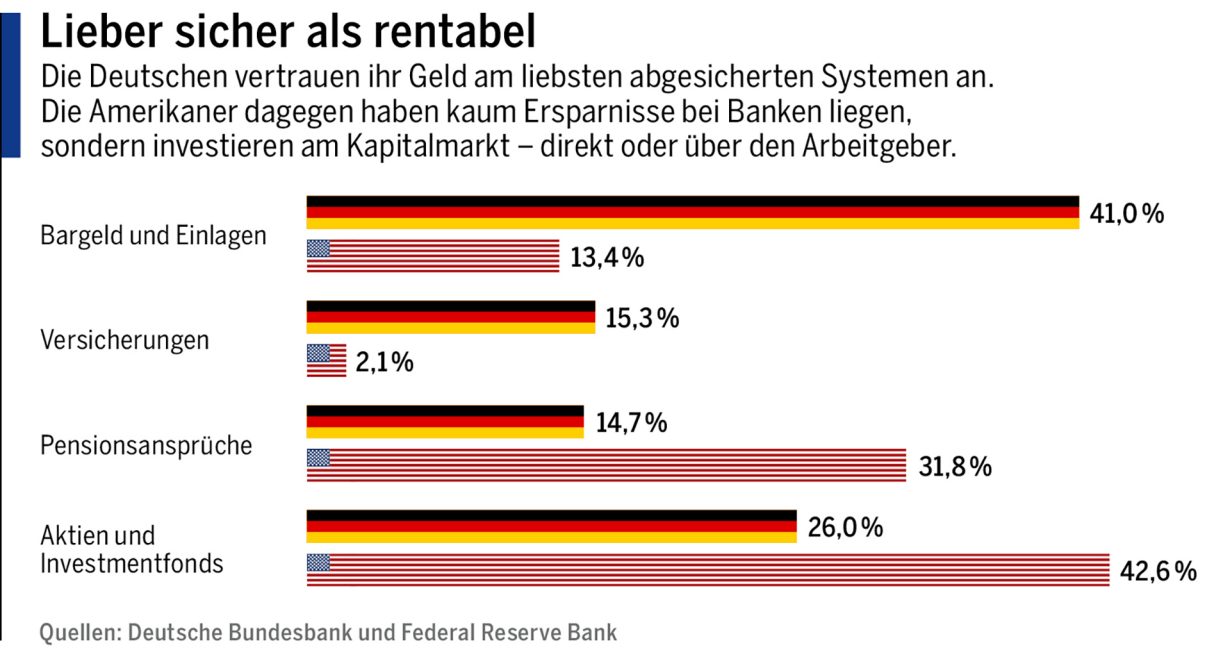

Eigentlich haben wir unser Zusammenleben als Chancengesellschaft organisiert, in der sich alle möglichst frei entfalten können, solange sie dadurch nicht die Rechte anderer einschränken. Ökonomisch ist das die freie Marktwirtschaft. Doch unsere Risikoscheu behindert das Unternehmertum. Das fängt mit dem Geld an: Wir legen einen großen Teil unseres Geldes im Bankensystem an, weil wir es dort durch das Einlagensicherungssystem für gut geschützt halten. Oder wir geben es Versicherungen, die uns zwar mickrige, aber garantierte Renditen versprechen. Was wir dagegen kaum tun: unsere Unternehmen über die Börse mit Eigenkapital ausstatten, ambitionierten Gründern das Geld für rasches Wachstum geben, hohes Risiko für hohe Zinsen finanzieren. Weil wir das Risiko scheuen, können Unternehmer Chancen nicht ergreifen.

Außerdem pressen wir Unternehmer in ein enges Korsett. „Wir haben uns selbst gefesselt durch sehr viel Bürokratie, durch selbst gegebenes Recht“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner im Januar 2022. Was wir als Regulierungswut wahrnehmen, ist manchmal ein zielgerichteter, wenn auch umständlich umgesetzter politischer Plan. Oft genug sind die Vorgaben, die uns das Leben schwer machen, aber nicht mehr als eine Risikominimierung, und zwar von oft ohnehin schon minimalen Risiken. Dahinter steckt der Versuch, sich unangreifbar zu machen (gern und treffend als „cover your ass“ bezeichnet).

Irgendjemand muss dafür verantwortlich sein, dass uns nichts passiert – nur nicht wir selbst.

Auch wenn wir arbeiten, gehen wir Risiken lieber aus dem Weg. Die „Möglichkeit zu selbstständigem, eigenverantwortlichem Arbeiten“ findet sich in der Studierendenstudie von EY in der Prioritätenliste unter ferner liefen, weit hinter Gehalt, flexiblen Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und Nähe zum Wohnort; ganz oben steht Jobsicherheit. Darum haben wir auch so wenige Unternehmer. Zwar möchte jeder fünfte Studierende nach dem Studium ein Unternehmen gründen. Dumm nur, dass der Plan selten umgesetzt wird: 2023 wurden nicht einmal 2500 Start-ups gegründet. Dabei verlassen jedes Jahr fast 550 000 Absolventen die deutschen Universitäten – weit mehr als die 415 000 Beschäftigten, die in sämtlichen deutschen Start-ups arbeiten.

Dafür wissen wir genau, wer die Risiken auf sich nehmen soll: Wir haben uns angewöhnt, dem Staat immer mehr Verantwortung für unser Leben zu geben – und stellen große Ansprüche an seine finanzielle Leistungsfähigkeit. Das ist nicht gut: Der Staat ist heute eine Versicherung für Bagatellschäden und ein überkomplexer und doch nie gerechter Abwickler von innergesellschaftlichem Zahlungsausgleich. Der Staat kann und muss die großen Lebensrisiken der Menschen absichern – allerdings mit einem angemessen hohen Selbstbehalt. Damit er das kann, müssen wir selbst für wirtschaftliches Wachstum sorgen und kräftig Risiken eingehen. Mit diesen sollten wir uns sorgfältig beschäftigen – und uns nicht von unseren Ängsten hemmen und ablenken lassen.

02/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.