Marx vs. Schumpeter: Ist es volkswirtschaftlich eigentlich gut oder schlecht, wenn sich Branchen konsolidieren? Insbesondere Finanzinvestoren sehen großen Nutzen in ihren sogenannten Roll-up-Strategien, während Kartellwächter die negativen Folgen streng im Blick haben. Aber wo genau endet das Nützliche und beginnt das Schädliche?

Dass auf diesem schwimmenden Markt in Thailand jeder das Gleiche anbietet, ist kein Zufall: Es rechnet sich so für alle besser. Foto: Picture-Alliance/Zumapress.com/Joy Saha

Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) gilt als Königsdisziplin des Investmentbankings. Weil viele Deals im Verborgenen ablaufen, ist die Größe des Geschäfts nicht präzise messbar, aber das Beratungshaus Bain schätzte das globale M&A-Geschäft im Jahr 2021 auf 5,9 Billionen US-Dollar. Ob ein so gigantisches M&A-Geschehen aus volkswirtschaftlicher Sicht eher schädlich oder nützlich ist, beschäftigt Ökonomen schon seit dem 19. Jahrhundert. Der bekannteste Skeptiker ist Karl Marx, der dem Kapitalismus eine unausweichliche Tendenz zur Monopolbildung und damit zur Eliminierung von Wettbewerb und ökonomischer Kreativität attestierte.

Auf ganz andere Weise betrachtete der Österreicher Joseph Schumpeter die Konzentrationskräfte in einer Volkswirtschaft. Ihm zufolge werden überholte Strukturen von neuen, aufstrebenden Akteuren immer wieder aufgebrochen und ersetzt. Diesen Vorgang bezeichnete er als „schöpferische Zerstörung“.

Eindeutig als Söhne Schumpeters betrachten sich Finanzinvestoren mit ihrer Roll-out-Strategie. Ihren Investoren versprechen sie, dass Zukäufe ihren Portfoliounternehmen Synergieeffekte ermöglichen. Der Öffentlichkeit erklären sie, dass Wachstum durch Zukäufe Innovationssprünge ermögliche. Tatsächlich gibt es zahlreiche Beispiele für Branchen, in denen Finanzinvestoren beides gelungen ist, zum Beispiel im Bildungsbereich oder in der Gesundheitsbranche.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

„Wenn sich größere ‚Handwerksketten‘ bilden, könnten diese Unternehmen ihren Mitarbeitern viel bessere Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten bieten als der klassische Zehnmannbetrieb.“

Andi Klein, Triton

Auch aktuelle Herausforderungen könnten mithilfe einer Branchenkonsolidierung besser bewältigt werden, und den Startschuss geben häufig Finanzinvestoren. Beispiel Energiewende: Das Handwerk leidet unter Fachkräftemangel, die schwache Produktivität der zersplitterten Industrie gilt als der größte Engpass, um die ehrgeizigen Ziele bei der Installation von Solaranlagen auf Dächern oder von Wärmepumpen in Häusern zu erreichen. „Wenn sich größere ‚Handwerksketten‘ bilden, könnten diese Unternehmen ihren Mitarbeitern viel bessere Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten bieten als der klassische Zehnmannbetrieb“, glaubt Andi Klein, der für den Finanzinvestor Triton in deutsche Mittelständler investiert. „Die Mitarbeiter könnten sich dort auch besser spezialisieren, während die Unternehmen die nötige Größe hätten, um zum Beispiel in moderne Software zu investieren. All dies stiftet eindeutig Nutzen sowohl für die Kunden als auch für die Gesellschaft“, ist Klein überzeugt.

Das Problem: Selbst für kleine Finanzinvestoren, die schon Einzelinvestments ab fünf Millionen Euro tätigen, sind viele Branchen – allen voran das Handwerk – zu fragmentiert, um einen soliden Anfangspunkt für den Aufbau einer größeren Einheit zu finden. Jeglicher Konsolidierungsimpuls „von oben“ zerschellt an dem immensen Aufwand, der dafür zu betreiben wäre – insbesondere bei dem für Private Equity typischen Anlagehorizont von fünf Jahren.

In Branchen wie dem Handwerk kollidiert auch die Wettbewerbstheorie mit der Wirklichkeit, denn unter reinen Preisgesichtspunkten herrscht ein „perfekter Wettbewerb“ theoretisch dort, wo viele Anbieter mit sehr kleinen Marktanteilen untereinander konkurrieren. Das gilt auch für einen der freien Berufe: In Deutschland gibt es mehr als 40 000 Architekturbüros, doch nur die wenigsten davon verdienen „richtig Geld“. Die Kunden freut das, schließlich sitzt der (noch) günstigere Architekt oft buchstäblich um die Ecke. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die durch den harten Wettbewerb gedrückten Margen den Spielraum für Investitionen und Forschung enorm beschränken.

Foto: adobe stock

Ein gutes Beispiel dafür ist auch die angrenzende Bauindustrie mit sogar mehr als 75 000 Betrieben, die in großen Teilen mit relativ geringen Margen operieren. Dies hat dazu geführt, dass die Bauindustrie seit Jahrzehnten keine echte Innovation mehr in den Markt getragen hat. „Konzepte wie serielles Bauen, ‚Offsite-Bauen‘ abseits der Baustellen oder ‚digital construction‘ haben sich in der Breite bei Weitem noch nicht durchgesetzt“, stellt Eric Heymann von Deutsche Bank Research fest. Dieser Umstand hat die volkswirtschaftlich überhaupt nicht gewollte Konsequenz, dass die Bauindustrie den massiven Anstieg der Preise für Baumaterialien nicht durch eine höhere Produktivität kompensieren kann. Wegen der hohen Kosten und gestiegener Zinsen ist für Bautätigkeiten in vielen Ländern Europas die Nachfrage deutlich geschrumpft. Dabei herrscht nicht nur in Deutschland Wohnungsmangel.

Solche Beispiele zeigen, dass staatliche Eingriffe in den Wettbewerb nicht nur sinnvoll sind, um Kartellbildung zu verhindern, sondern auch, um Innovationen zu fördern. In der Pharmaindustrie etwa ist das gang und gäbe. Um Unternehmen Anreize zu geben, in teure und riskante Entwicklungsvorhaben zu investieren, garantieren ihnen die Staaten lange Zeiträume mit Patentschutz. Manchmal entstehen so in einzelnen Medikamentenklassen echte Monopole, die dem Hersteller astronomische Margen erlauben. Dies klappt aber nur so lange, bis ein noch innovativeres Medikament auf den Markt kommt – schumpetersche Zerstörung vom Feinsten. Aber die Pharmaindustrie liefert auch Anschauungsmaterial für die Schwierigkeit festzustellen, bis zu welchem Grad größere Einheiten Innovation und Wettbewerb noch fördern und ab wann die negativen Folgen überwiegen. Eine kluge Analyse dieses Phänomens lieferte der US-Soziologe Charles Wright Mills 1956 in seinem Werk „Die Machtelite“. Dort zeigt er auf, wie über die Zeit oft nur ganz wenige Großunternehmen einen lebhaften Wettbewerb vieler kleiner Firmen überstehen, indem sie damit beginnen, untereinander Absprachen zu treffen und sowohl den Wettbewerb als auch die Innovationskräfte auszuschalten.

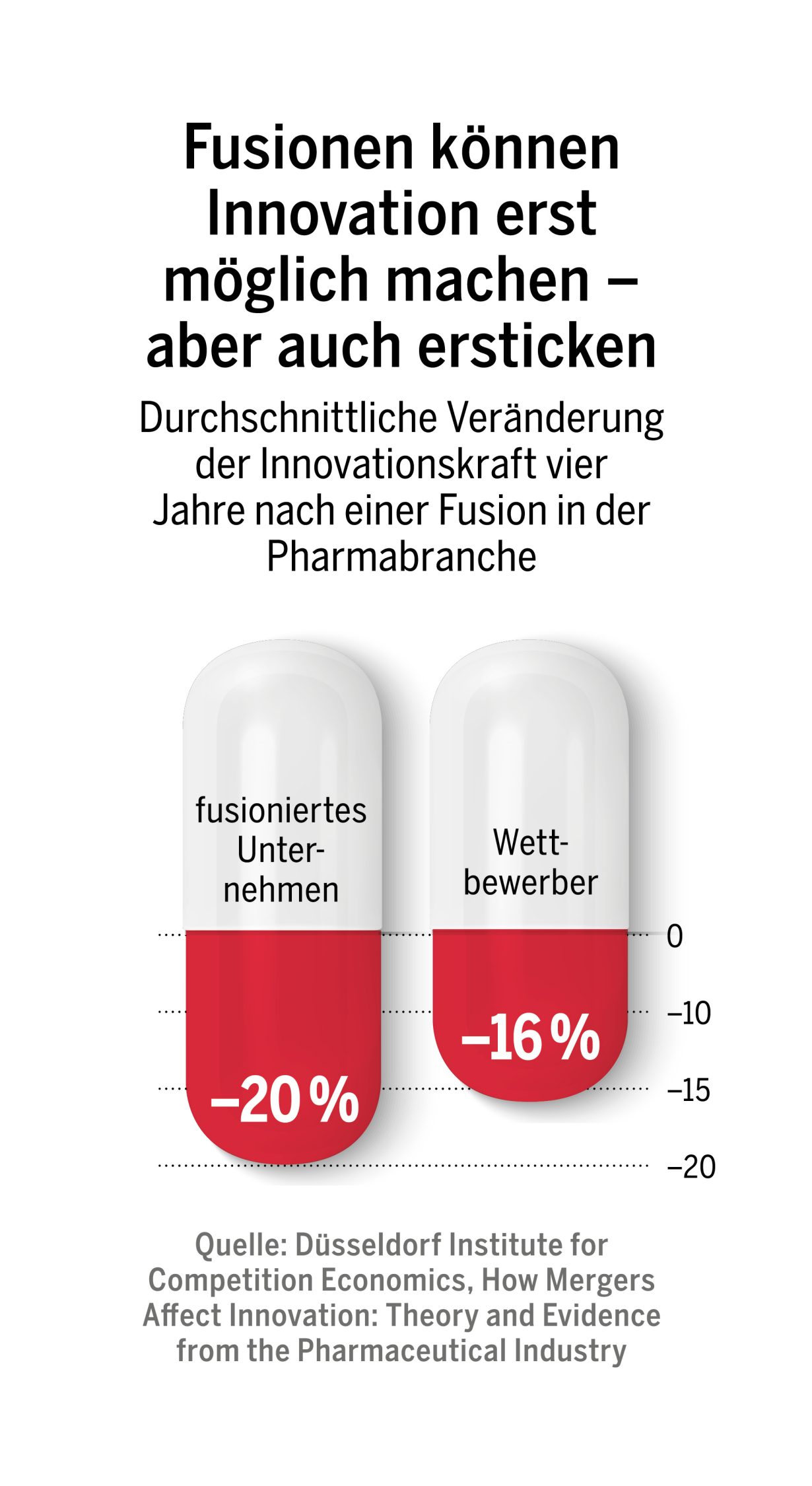

Der Düsseldorfer Wettbewerbsökonom und frühere Vorsitzende der Monopolkommission Justus Haucap hat bei der Analyse horizontaler Fusionen unter europäischen Pharmaherstellern zwischen 1991 und 2007 Bemerkenswertes nachgewiesen: Es kam nicht nur zu dem Erwartbaren, nämlich dass die Innovationskräfte der jeweiligen Fusionspartner nach dem Merger „signifikant“ nachließen. Erstaunlicherweise hemmte die Branchenkonsolidierung auch die Innovationskraft der nicht fusionierten Wettbewerber. Ähnliche Effekte zeigten sich nach Branchenkonsolidierungen in anderen forschungsintensiven Industrien.

„Konzepte wie serielles Bauen, ‚Offsite-Bauen‘ abseits der Baustellen oder ‚digital construction‘ haben sich in der Breite bei Weitem noch nicht durchgesetzt.“

Eric Heymann, Deutsche Bank

Aus diesem Grund blickt die EU-Kommission inzwischen speziell bei Tech- und Pharmaunternehmen nicht nur auf die Auswirkungen, die ein Deal auf die Preissetzungsmacht der Fusionspartner hätte, sondern auch auf deren Forschungstätigkeiten. So zwang Brüssel den US-Pharmariesen Pfizer nach der Übernahme des Wettbewerbers Hospira im Jahr 2015 dazu, die europäischen Rechte an einem Arthritismedikament zu verkaufen, weil Hospira ein bereits zugelassenes Medikament dieser Klasse in die Fusion einbrachte. Die Wettbewerbshüter hatten Sorge, dass Pfizer die Arbeiten am eigenen, potenziell innovativeren Medikament einstellen könnte. Ähnliche Auflagen erhielten auch die Konzerne Novartis nach dem Kauf eines Portfolios von Krebsmedikamenten der britischen GSK sowie Bayer nach der Übernahme von Monsanto.

Arbeiten wie die von Justus Haucap deuten darauf hin, dass der gesamtwirtschaftliche Nutzen von Branchenkonsolidierungen irgendwann endet und ins Schädliche kippt. Doch in solchen Situationen sorgen oft ausgerechnet neuerliche M&A-Aktivitäten für eine Wiederbelebung des Wettbewerbs. Bei Konzernen folgt nämlich auf eine Zeit M&A-getriebenen Wachstums nicht selten eine Portfolioanalyse, die in die Abspaltung schwächerer Geschäftsteile mündet. Solche „Carve-outs“ können dazu führen, dass frühere Konzerntöchter plötzlich wieder agil werden und Innovationen hervorbringen. Oft sind es technologische Umwälzungen, die einen Carve-out auslösen. So hat der große deutsche Autozulieferer Continental seine Antriebssparte Vitesco abgespalten, die ihrerseits kleinere Einheiten abspalten will, die verbrennerbasierte Antriebe produzieren. Damit will sich Vitesco voll auf die Elektromobilität konzentrieren und dort der innovations- und margenstärkste Anbieter werden.

Für die theoretische Untermauerung von Selbstaufspaltungen passt Schumpeter wesentlich besser als Marx. Aber ob auch ohne die Arbeit der Kartellwächter die Schöpfungskraft der Lähmung durch Marktkonzentration dauerhaft überlegen wäre, ist eine andere Geschichte.

06/2023

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Autor: Michael Hedtstück. Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.